« La femme qui dit non », c’est Françoise Gilot, l’avant-dernière compagne de Picasso. Celui-ci ne l’a pas encore rencontrée quand, en 1936, il réalise l’impressionnant tableau ayant pour titre Minotaure et jument morte devant une grotte. Nombreuses sont les oeuvres réalisées au cours des années 30 qui mettent l’artiste en scène sous cette apparence mythologique, tirant une charrette remplie d’un attirail de peintre, caressant (voire violant) quelque nymphe ou, comme ci-dessous, étreignant une jument morte. Dans Guernica où le Minotaure Picasso est également présent, le cheval éventré au centre de la toile figurerait sa femme Olga, dont il s’est séparé l’année précédente. Le couple Minotaure/Cheval, taureau / cheval de corrida est donc fortement attesté dans son oeuvre au début des années 40, époque où il tombe amoureux de Françoise Gilot, de quarante ans sa cadette. Or cette jeune fille n’est pas seulement peintre elle-même et séduisante, c’est aussi une cavalière, si bien que l’histoire conflictuelle du couple qu’elle formera avec Picasso s’inscrit dans un paradigme mythologique propre à la peinture de ce « dieu vivant ».

(« à gauche les mains effilées de Dora récemment entrée dans sa vie, à droite Marie-Thérèse délaissée et au centre Picasso vainqueur du cheval Olga »)

Certes, la visée la plus évidente du documentaire que Sylvie Blum lui a récemment consacré (https://www.youtube.com/watch?v=EVf__oiWBkk) est d’exalter, en lui donnant la parole, la seule amante de Picasso qui n’ait pas laissé sa peau dans l’aventure, mais j’ai surtout été frappée par l’étrange affinité qui fit que la toute jeune fille trouva d’emblée sa place dans l’univers du célèbre peintre, exposant par sa résistance même la vulnérabilité d’un artiste jusque-là cru tout-puissant. L’oeuvre s’en trouve éclairée indirectement dans ses soubassements fantasmatiques, ce qui n’est pas le moindre mérite du film. Je ne sais si Sylvie Blum, à qui l’on doit deux documentaires remarquables sur Michon (« PM un portrait », voir ici même « Pierre Michon, un portrait » de Sylvie Blum et plus récemment « Conversation dans le désert »), s’en est avisée mais cette « vie de Françoise Gilot » est aussi, indirectement, une « vie de Picasso ».

Une survivante

Principalement construit autour d’interviews menées entre 1997 et 2010 par Annie Maïlis (universitaire spécialiste du couple Picasso/Gilot), La Femme qui dit non se clôt sur une séquence tournée il y a peu, montrant F.G. centenaire, flamboyante, indestructible lors d’une rétrospective de son oeuvre intitulée Red. Un commentaire off très éclairant accompagne le récit qu’elle fait de sa vie avec Picasso. Illustré d’images d’archives, il développe et complète le témoignage vécu (1).

C’est donc une femme déjà âgée mais pleine de vie qui évoque sans amertume, presque avec étonnement, le despotisme de Picasso, riant de sa jalousie (il l’empêche de voir Bonnard qu’elle admire mais se rattrape en la présentant à Matisse) et même de sa violence, fière de n’avoir pas été « dévorée », comme le lui avait prédit à l’époque Nicolas de Staël. On sent que, des décennies après cet épisode fulgurant de sa vie, elle s’attache à comprendre et à faire comprendre ce qui est arrivé : une conjonction de destins non pas subie mais pleinement revendiquée. On est loin du cliché de la femme « séduite » ou « sous emprise », c’est elle au contraire qui s’est présentée en tenue de guerre (une robe décolletée de velours noir) dans l’atelier de Picasso : « quand je suis venue le voir vraiment, je suis venue en faire une cérémonie ».

La rencontre est d’emblée placée sous le signe de l’exceptionnel et de l’improbable. Certes, Françoise a conscience du caractère risqué, incongru de son choix mais c’est l’Occupation : « sans cette finalité de la mort à brève échéance », elle ne se serait pas coupée de ses amis, des « hommes de sa génération « , il ne lui « serait jamais passé par l’esprit », dit-elle, d’avoir une liaison avec un sexagénaire. Mais quelque chose en elle (sa fière nature) a répondu à une sorte d’appel, sinon de défi et l’âge a peu compté, surtout au regard de ce que lui apportait Picasso : « J’ai trouvé en lui quelqu’un qui était tellement vivant et tellement présent dans ce moment tragique ».

L’univers quasi-mythologique où elle se trouve soudain propulsée, Françoise Gilot y prend place en conquérante, elle se l’approprie, y retrouvant (peut-être y découvrant) ses propres penchants. Car elle partagera beaucoup avec Picasso. La corrida, chère au peintre, la séduit « par sa beauté extraordinaire » : « On est frappé comme par la foudre par la première corrida que l’on voit ; on n’en a pas une opinion, on la ressent… peut-être même comme une blessure ». Mais l’aventure n’est pas sans risques et la jeune femme l’entrevoit d’instinct, tâchant dès le début de mettre de la distance, refusant d’être annexée, c’est-à -dire annihilée comme les autres. Il est passionnant de la voir détailler tout au long du film les étapes de cette résistance, passée par la (re)conquête de sa propre image.

« Je suis devenue l’ovale vide de la vie de Picasso »

Assez vite en effet et pour garder « sa propre intégrité, sa propre identité », Françoise cesse de poser. Elle ne sera pas une muse parmi d’autres : « je n’ai pas voulu être identifiée par lui dans la série des femmes de Barbe Bleue ».

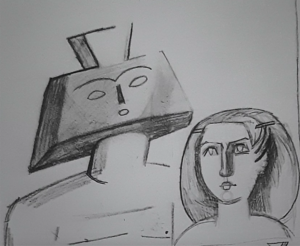

Car dans ce couple de peintres l’image est l’enjeu d’une lutte de pouvoir. Picasso finira par faire disparaître la rebelle comme en Russie soviétique les camarades éliminés étaient gommés des photos ; mais avant d’en arriver là , il la représente dans de nombreux portraits où, c’est frappant, il la réduit à une sorte d’icône.

Il a pris possession de son image, y compris avec la cicatrice de cigarette qu’il y a lui-même laissée sur sa joue, comme une signature (voir ci-dessous).

« La cavalière doit affronter le Minotaure »

Or ce n’est pas comme icône que Françoise l’amazone entend rester les mémoires. Après l’époque heureuse de la « conversation picturale » où elle se tient aux côtés de Picasso « non comme une personne mais comme une présence », le climat change. Bientôt il lui faut répliquer par des autoportraits aux portraits que Picasso fait d’elle – comme de « toutes les autres », dit-elle : « À quel titre est-ce que c’était moi? C’était moi parce que je me trouvais là . Ça faisait partie de ce qu’il faisait à cette époque-là « .

Mais ce qu’elle dessine ou peint n’est pas le journal d’une oppression, c’est celui d’une résistance. L’humour n’est jamais loin comme si une certaine connivence demeurait malgré tout avec celui qui est devenu l’ennemi. Cet » homme de poids » (elle dit dans une interview en 2012 qu’il lui a fait des enfants pour la retenir auprès de lui en la lestant de poids de 50kg) l’a contrainte à devenir « une femme de poids ». Et c’est ainsi qu’elle se représente (« si je suis avec un homme de poids, il faudrait peut-être que je devienne une femme de poids! »). Ses tableaux ont comme enregistré ce dont peut-être elle n’était pas vraiment consciente alors : « quand j’ai fait la cuisine (des Pignates où elle vit avec Picasso et ses enfants), vous voyez bien que ça ressemble à une prison! » Plusieurs tableaux de 1952 documentant ces années malheureuses laissent deviner son prochain départ : dans La famille au bord de la mer, la petite Paloma lâche la main de son père ; dans Liberté, son fils Claude écrit ce mot, écho au célèbre poème d’Éluard, au tableau noir.

(capture d’écran)

« Une joute tauromachique »

En 1952, Picasso associe le visage (et non l’icône cette fois me semble-t-il) de Françoise Gilot à la colombe de la paix dans La Guerre et la paix, fresque peinte pour la chapelle de Vallauris.

Mais en septembre 1953, elle le quitte, se rend à Paris avec ses enfants. Claude Roy écrit à Cocteau : « C’est une amazone. Il faudrait un cheval comme le vent pour ne jamais perdre sa trace. » Et quand elle revient un an plus tard, c’est, précise le commentaire, pour un « dernier tour de piste solennel et public devant celui qu’elle avait séduit par ses qualités de cavalière ».

Quel besoin de se donner un adversaire à sa mesure, quel masochisme peut-être, conduit Picasso, qui « a une peur instinctive du cheval « , à introduire une femme dont c’est « l’animal totémique » dans son « arène » ? Ce lieu qui définit son ‘ »hispanité » est aussi celui « où se fait la peinture« , allusion à la pratique consistant à utiliser l’arène les jours de semaine pour y disposer les modèles à l’époque de la jeunesse du peintre. Comme le souligne le commentaire, « pour Françoise Gilot, sa relation avec Picasso prend des allures de joute tauromachique ». Dans cette arène, donc, où le Picasso « joue sa vie », Françoise représente le danger. C’est pourquoi, évoquant l’excitation de son amant à l’idée d’elle ou de son fils « envoyés au combat » même s’ils auraient pu être blessés, elle se demande si pour le peintre, tomber amoureux d’elle, « ce n’était pas lié à un désir de mort pour moi »: « si par hasard on avait été blessé ou tués cela aurait été vraiment charmant ; il aurait trouvé que c’était une belle fin pour nous! »

Mais paradoxalement, la Scène mythique de la joute est aussi le lieu de l’accord, de ce qui unit dans une passion commune pour le risque, ce que Leiris appelle « la corne de taureau » : le réel. Parlant de la beauté des costumes, de la « mort au soleil » et qui « arrive à grands pas », évoquant un moment de bonheur pour les matadors eux-mêmes qui « rentraient en eux-mêmes en retrouvant leur ‘père mythique’, Françoise Gilot dit, et c’est révélateur : « Picasso et moi ».

(1) A-t-on pensé que sa lecture par un comédien lui confèrerait quelque chose de plus détaché, de facticement « objectif » ? J’aurais trouvé plus juste, pour rendre compte de la rencontre dont témoigne le film, que se mêlent les voix de la réalisatrice, d’ailleurs co-autrice du commentaire et celle de son « héroïne ».