Conférence faite le 12 mai 2012 à l’invitation de l’APF (Association Psychanalytique de France) dans le cadre de la présentation de l’ARCC animé par Olivia Todisco.

Je voudrais dédier cet exposé, dont le titre est emprunté à René Char, aux poètes et écrivains de notre temps pour qui, comme Pierre Michon, « le monde visible existe » : malgré tous les signes de déréliction, de « détresse », malgré le « désastre », à cause du désastre, qui rend nécessaire et désirable une peinture apte à « tenir en respect la barbarie environnante » (Michel Leiris), à témoigner que notre « monde est encore debout », qu’il « n’a pas fait naufrage » comme veut le croire Peter Handke (La Perte de l’image). Ceux surtout pour qui l’invisible, à quoi la peinture a toujours affaire, n’est pas la « disparition » du visible mais, selon la belle formulation d’Yves Bonnefoy, sa « délivrance » : nouvelle naissance, sur le double mode de la préservation et de l’instauration, « alliance nouvelle » (Christian Prigent), procédure complexe dont la notion de ressemblance, intransitive et réversible, me paraît mieux à même de rendre compte que les concepts depuis longtemps en crise de « représentation » ou de mimésis.

Deux courants opposés

Ce qu’on appelle couramment la « crise de la représentation » n’est pas tombé du ciel il y a un peu plus d’un siècle : deux millénaires de controverse sur la valeur de l’image mimétique l’ont préparée, tout au long desquels deux courants, l’un issu du platonisme, l’autre d’Aristote, théoricien de la mimésis, ont coexisté en s’affrontant régulièrement jusqu’à ce que le premier finisse par l’emporter. Avant d’aller plus loin je voudrais faire un rapide point sur ce clivage très ancien.

Sur le statut même de l’image picturale, fruit de la mimésis, le désaccord est total.

Pour les aristotéliciens, l’imitation de la nature (des paroles et des actions des hommes par la poésie et le théâtre, du monde visible en peinture et en poésie) est un moyen, dont la fin est la vérité et la beauté. Loin de se cantonner à reproduire l’apparence, l’imitation est au service de visions intérieures, par lesquelles les artistes (comme Phidias ou Zeuxis) inventent ce qui est par définition invisible : l’apparence des dieux. Ovide, dans son Art d’aimer, loue le peintre grec Apelle d’avoir dévoilé Vénus, qui, sans son tableau, serait restée cachée « au fond des mers ». Cette visée heuristique ne se conçoit pas sans une technique illusionniste, à la limite du trompe-l’œil, puisqu’il faut en quelque sorte importer l’image dans notre espace tridimentionnel, ce que permet notamment la perspective.

Cette articulation entre vérité et apparence explique, mutatis mutandis, l’intérêt suscité par l’art réaliste et même naturaliste du XVIIe siècle chez les religieux, jésuites et même jansénistes, ces derniers exigeant (comme le peintre Philippe de Champaigne dans sa conférence Contre les peintres de manière) qu’on soit aussi exact que possible dans le rendu du visible, création divine, parce qu’il porte la marque de la ressemblance perdue au moment de la Chute (voir l’étude de Didi-Huberman dans La Ressemblance informe). La même foi en l’image mimétique sous-tend grosso modo la théorie de l’art à l’époque classique, marquée par l’influence d’Aristote : « les images et les peintures ne sont véritables qu’autant qu’elles sont ressemblantes » (père Bouhours).

La conception platonicienne (issue notamment de La République) a au contraire pour présupposé principal qu’il n’y a aucune vérité à trouver dans les « choses d’ici-bas » que l’imitation, « copie, décalque, seconde chose » (je cite Merleau-Ponty dans L’Å’il et l’esprit) se borne à refléter comme le ferait mécaniquement un miroir. C’est pourquoi Platon bannit de sa République idéale « le créateur d’images, l’imitateur [qui] n’entend rien à la réalité » et « ne connaît que l’apparence… » (601b), ce « charlatan » qui mobilise les ressources trompeuses de la perspective pour montrer « ce qui paraît tel qu’il paraît » (République, 598), détournant de la contemplation des essences, de « ce qui est toujours ».

Là est le fondement d’une durable méfiance à l’égard de la mimésis (le « louche rapport de ressemblance », dit encore ironiquement Merleau-Ponty), qui touche même des non platoniciens, par exemple Descartes, pour qui le rôle des images est «€˜’d’exciter notre pensée » » à »concevoir », comme le font les signes et les paroles »qui ne ressemblent en aucune façon aux choses qu’elles signifient ». De ce fait, les représentations, explique Descartes, « ne sont les images des choses qu’à condition de ne pas leur ressembler ». Au siècle suivant, Lessing dans son Laocoon (1766), invite l’artiste à « diriger principalement son intention sur la beauté » idéale, ce qui exclut tout réalisme et même toute prise en compte du visible naturel.

Alors que la conception aristotélicienne établit un lien nécessaire entre imitation et idéal, la conception platonicienne les dissocie donc par principe, ouvrant la voie au rêve (réalisé par l’abstraction) d’une peinture affranchie de la nature (Klee), « spirituelle » et dématérialisée comme le langage verbal (Kandinsky), ne renvoyant qu’à elle-même, agençant des formes et des couleurs « pures » (le « tableau en soi » de Mondrian), voire purifiée des désirs obscurs de voyeurs, incapables de rechercher une « joie purement picturale » (Desnos).

Ce n’est pas un hasard si Bonnefoy, grand admirateur de Hopper, de Balthus, de Giacometti, de Morandi (Figure 1), qu’il admire d’avoir maintenu dans sa figuration des choses « le lieu et l’espace de la parole », reconnaît en Platon l’adversaire à combattre, ce qu’il fait sans désemparer, intitulant par exemple un de ses textes « L’Anti-Platon ». « De la Maison de d’Idée, la poésie s’est enfuie en jetant des cris de douleur » écrit aussi le poète dans L’Improbable . La résistance aux effets du platonisme ne concerne pas seulement la peinture : contre le doute dissolvant sur les noms, dans lesquels le réel est à la fois convoqué et absent, Philippe Jaccottet insiste, s’entête à dire « que cela peut être vu », que le monde, même « hors de tout enchantement / trahi par tous les magiciens et tous les dieux, / depuis longtemps fui par les nymphes », est le seul bien de la poésie et de la peinture.

Retrouver « le grand air du monde », dont, selon Yves Bonnefoy, l’art « doit faire son lieu » suppose de battre en brèche la « logique anti-réaliste qui ramène la force de l’art soit du côté expressif et de la subjectivité pure, soit du côté de l’abstraction et des idéalités géométriques » (Alain Badiou, Le Siècle). Non sans doute en revenant tout bonnement à l’idéalisme aristotélicien, mais en réaffirmant la dimension instauratrice de la peinture, ce que Vinci a été le premier « moderne » à avoir fait. En effet ce militant passionné de la cause de la peinture a répondu non seulement aux platoniciens mais, par avance, aux attaques qui viseront des siècles après lui à déconsidérer la figuration. C’est de son intervention comme théoricien et comme peintre que je partirai.

Léonard de Vinci

A l’époque de Léonard de Vinci, la peinture devait faire ses preuves comme art non « mécanique » (manuel), mais « libéral ». Aux littéraires qui pensent qu’elle ne peut y parvenir qu’en se subordonnant à la fable, Vinci répond en donnant la priorité à la vue, la virtù visiva. Non seulement elle ne nous égare pas mais, « fenêtre de l’âme », elle est « notre sens le plus noble car le plus intellectuel », « la principale voie par où notre intellect peut apprécier pleinement et magnifiquement l’œuvre infinie de la nature. » L’image picturale est « cosa mentale », une chose de l’esprit.

Pour Léonard, l’imitation fait du peintre non l’ignorant dont Platon brosse le portrait mais un savant, qui découvre, en les représentant, les lois de ce qu’il représente (comme le mouvement de l’eau). Est également aux antipodes du platonisme sa recherche inlassable de la vie, de l’expressivité, qui s’observe à toutes les pages des Carnets (Etudes, Figure 2)

Autre aspect souligné avec force par Léonard : la peinture rend présent ce qui est absent, se plaçant ainsi au-dessus de la poésie. C’est dans ce but et non pour singer la nature (la scimmia della natura) qu’il met au point une technique illusionniste (Figure 3 ) : modelé, sfumato estompant les contours (auparavant cernés, par exemple chez Mantegna), glacis nombreux, perspective atmosphérique et jusqu’au non finito qui introduit subtilement une impression de vie : un monde dans lequel nous pouvons pénétrer. La figure, désormais privilégiée, s’inscrit dans un espace en profondeur, sans architectures ni effets appuyés de perspective (comme au Quattrocento).

L’imitation apparaît comme un moyen de concurrencer la réalité, de donner à des apparitions, de façon quasi hallucinatoire, la prégnance d’un spectacle réel.

Enjeux actuels du « réalisme »

Six siècles plus tard, dans le contexte de l’abstraction triomphante, c’est cette même ambition qui explique le recours répété au concept de « réalisme » (Bonnefoy parle de « réalisme de l’improbable »), moins dans le sens anti-idéaliste qu’il avait pu prendre au XIXe siècle, que pour affirmer l’importance du visible et de son vocabulaire en récusant le vieux préjugé de la représentation copie.

1) D’abord en affirmant que c’est dans les « choses d’ici-bas », « les pierres du séjour », que l’infini se donne, dévoilant « par instants », explique Bonnefoy, l’inaccessible « arrière-pays ». Car l’autre monde dont le poète rêve pour la poésie et la peinture n’est pas une chimère : c’est le « lieu de la perte et de l’affirmation du réel ».

2) Puis en mettant en évidence le caractère subjectif de la figuration. Chez l’artiste le plus scrupuleusement imitatif, elle engendre une vision qui n’appartient qu’à lui-même si le « modèle » (quand il y en a un) nous est connu. Devant la Sainte-Victoire, inlassablement « copiée » (c’est son mot), Cézanne est d’abord attentif à sa « petite sensation ». D’ailleurs, si les réalistes étaient « objectifs, note Leiris dans son Journal, ne devraient-ils pas aboutir à des résultats similaires ? Or il n’en est rien. Il faut donc en conclure à la subjectivité de leur réalisme ».

Par-delà la ressemblance, c’est le style qui s’affirme. Leiris cite pour le montrer le retable d’Issenheim, de Grünewald, réputé naturaliste mais que l’on pourrait aujourd’hui qualifier d’expressionniste (Figure 4).

Leiris admire la peinture de son ami Bacon de « donner corps à ce qui peut-être n’existe que dans l’esprit ». Les deux portraits très différents que le peintre a faits de lui illustrent bien sa recherche de vérité et de présence « criante ». « Il faut faire ce qu’on a devant soi » disait Giacometti à Genet qui posait pour lui « et il faut aussi faire un tableau »

3) Enfin en posant, même si cela semble un paradoxe, que la peinture est « consentement de l’être à reposer dans le simulacre » (Yves Bonnefoy). Pour Klossowski, la peinture capte par les moyens du visible ce qui, sans cela, resterait hors de portée : le fantasme (Bacon l’appelle l’obsession) ; elle lui tend un piège pour « le faire sortir », en lui parlant, dit Klossowski, son langage, qui est celui du visible. Ce leurre présenté à ce qui est enfoui au plus profond, Klossowski ne craint pas de l’appeler « simulacre ». En quoi il rencontre Bacon et ses « appâts » destinés à capturer l’apparence récalcitrante et la faire advenir dans l’image. Ce qui suppose une tension jamais éludée entre le « est » et le « n’est pas » (Ricœur), la forme et l’informe, le visible et l’invisible.

La ressemblance

Car la ressemblance est tension. Contrairement à la mimésis qui s’occupe de procédure (l’imitation), elle se place du point de vue de la réception, de l’impact sur celui qui la perçoit, de son efficace. Nous en faisons l’expérience quand elle agit sur nous au point de faire trouver désirable et fascinant ce qui dans la vie nous laisse indifférents, voire nous répugne. On le sait depuis Aristote et Diderot le relève à propos de La Raie de Chardin (Figure 5).

Pascal détectait déjà dans l’image de la chose quelque chose de plus que ce que l’on y reconnaît, une valeur ajoutée. Sa célèbre exclamation : « Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont on n’admire pas l’original » définit la ressemblance comme l’essence de la peinture.

Or cela ne va pas du tout de soi. Etant un langage que tout le monde comprend, la ressemblance est aussi une expérience triviale. Il n’est pas à la portée de n’importe qui d’analyser les qualités d’un tableau mais chacun peut avoir l’impression – comme dans la vie ! – de reconnaître ce qu’il prend pour un modèle : « oui c’est bien ça, comme c’est bien fait, bien imité ». Si bien qu’accepter même de parler de ressemblance à propos de la peinture, c’est reconnaître au vulgaire une compétence artistique et transférer en somme sur la ressemblance l’ignorance d’un public qui ne sait apprécier qu’elle.

D’où l’ambivalence qu’elle suscite, même chez ses partisans les plus enthousiastes comme Diderot. C’est la nature même, dit-il à Grimm à propos des natures mortes de Chardin, des marines de Vernet, des portraits de Quentin de la Tour, des paysages de Loutherbourg ; le peintre a trempé directement son pinceau dans la lumière : disposez les objets devant vous, placez-vous devant le spectacle qu’il a reproduit et vous verrez le tableau. Mais en même temps, les images qui portent la mimésis à son comble sans autre souci lui semblent avoir quelque chose de bas : cette « magie » est-elle l’œuvre d’un artiste ou d’un « machiniste merveilleux », c’est-à-dire d’un habile ingénieur ? (il dit cela du grand portraitiste Quentin de la Tour.

Diderot craint que la peinture n’emprunte une voie dangereuse, sacrifiant la poésie, ce que Baudelaire au siècle suivant appelle « l’imagination » et ne trouve pas chez les réalistes de son temps. On peut comprendre les doutes de Baudelaire, qui voyait les esquisses remplacer les tableaux finis et surtout le « rêve », comme il disait, déserter les tableaux. Pourtant la capacité de la peinture à instaurer du nouveau se manifeste dans un tableau d’histoire comme dans une nature morte, chez Poussin comme chez Fantin-Latour : elle ne dépend pas du sujet traité.

Magritte et l’autonomie du monde peint

Le détour par le langage – que fait Magritte – est utile pour déjouer un peu l’évidence des « signes naturels » dont est faite la peinture. Car si la ressemblance est au cœur de cet art, elle manque au contraire au langage verbal, étant ce « défaut » que, selon Mallarmé, la poésie « doit rémunérer ». Selon la belle formule de Philippe Jaccottet, « tous les mots sont faits de la même encre ». « Le mot chien ne mord pas » disait Spinoza mais, en même temps, ajouterai-je, il ne désigne pas non plus un parapluie ou une machine à coudre. De ce fait, le langage poétique est pris entre l’arbitraire du signifiant (« les langues imparfaites en cela que plusieurs ») et son caractère inévitablement dénotatif. « Il n’y aura plus de choses quand il n’y aura plus de noms » dit Dubuffet (s’en prenant à la littérature justement).

En poésie, le signifiant « fleur » choisi par Mallarmé dans Crise de vers – en opposition aux « calices sus » de la rhétorique, n’a plus de référent que le ptyx du sonnet en « yx » et en « or ». Mais à l’appel de ce dont le poème fait un nom, «quelque chose d’autre musicalement se lève, dit Mallarmé, idée même et suave, l’absente de tous bouquets».

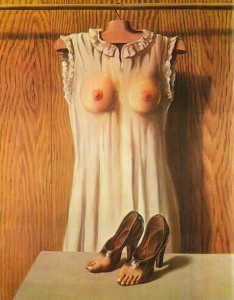

S’agissant de peinture, cette déconnexion est plus difficile à penser. Il faut pourtant la reconnaître aussi dans le tableau. D’où l’intérêt de la confrontation explicite, quasi didactique par Magritte du signe verbal, de la chose et de l’image. A priori, en tant que peintre, il devrait ne s’intéresser qu’aux deux derniers. Mais pour mieux se faire comprendre, il déploie tout le dispositif. Nous le voyons dans ces trois œuvres que Magritte, selon son habitude, a voulues aussi mimétiques, « littérales » que possible : La trahison des images, La Clé des songes et la Philosophie dans le boudoir:

Le 1er tableau (Figure 6) joue habilement sur tous les niveaux : la pipe-image, la pipe-mot et la pipe-chose. La légende en opposant le mot à son dénoté (« ceci n’est pas une pipe ») défait l’évidence, contredit le témoignage des yeux. Le titre l’annonçait bien : l’image « trahit » la chose. Non parce qu’elle n’en retiendrait qu’un aspect, ou qu’elle le montrerait sous un angle particulier (ce serait un contresens que d’attribuer cet argument platonicien à Magritte) mais parce qu’elle appartient à un monde différent, régi par d’autres lois. Par exemple, elle est dépourvue de valeur d’usage : « Pourriez-vous la bourrer ma pipe ? demande le peintre. Non, n’est-ce pas, elle n’est qu’une représentation ».

Ainsi la ressemblance n’épuise nullement le mystère de l’image ; elle le souligne au contraire, rattachant la pipe peinte, comme dit Derrida, à « l’origine émettrice » : le monde où une pipe peut être bourrée et fumée. La pipe-chose (« une pipe ») est ainsi convoquée, in absentia. On a presque envie, comme Butor, d’aller chercher une pipe réelle et de l’approcher du tableau pour compléter le dispositif.

Isolée comme sur un abécédaire, neutralisée, l’image prend en outre une dimension notionnelle ; elle devient la pipe, ce « stéréotype qui la remplace pour nous lorsque nous en parlons » dit Butor.

Dans La Clé des songes (Figure 7), la rupture intervient dans la disjonction apparente entre l’image et la chose que convoque le mot. C’est évidemment encore de la non-référentialité de la peinture qu’il s’agit. La ressemblance, pour Magritte, est lien et coupure à la fois : c’est la chose « non séparée de son mystère ». Et justement, le tableau est une « clé des songes » : l’écart qu’introduit chaque fois la légende nous fait entrer dans un monde d’associations fantasmatiques. Non seulement elle nous invite à ne pas prendre l’image pour la chose mais entre les deux elle introduit quelque chose d’impondérable, figurable pourtant au travers du décalage entre les apparences de verre d’eau, de bougie, d’œuf et les signifiants qui les cachent et les révèlent en même temps. Butor résume bien le rapport triangulaire image-mot-dénoté sous-jacents à ce tableau : « le mot »la lune, avec tout ce qu’il évoque, désigne ce qui sépare cette image de soulier d’un soulier réel. L’image du chapeau noir dénonce tout ce qui sépare la neige réelle, que je vois, touche, avec toutes les représentations qui peuvent s’y associer, du stéréotype qui s’évoque habituellement à mon esprit lorsque je prononce le mot »neige » (Les Mots dans la peinture)

Pas de légendes pour La Philosophie dans le boudoir (Figure 8, 1947), mais annoncée par le clin d’œil à Sade, une petite leçon de philosophie. Autant La trahison des images avait voulu insister sur la coupure, autant ce tableau organise la rencontre du visible et de l’invisible, le fantôme des pieds dans les chaussures et celui des seins sous la chemise (trace vivante d’une femme disparue comme dans un placard les vêtements d’un mort). Que deux mondes, deux modes de présence, se rejoignent dans l’espace du tableau, selon les lois du tableau, telle est la vocation de la peinture.

La peinture comme instauration

Le visible n’est pas son modèle (celui-ci est introuvable en quoi la ressemblance est littéralement utopique) ; il est son vocabulaire (« un dictionnaire » disait Baudelaire à la suite de Delacroix). C’est pourquoi la ressemblance est intransitive : l’image la plus réaliste, une scène de genre comme le Bénédicité de Chardin par exemple (Figure 9) ne représente rien, elle ressemble. A quoi ? A des choses qui varient selon qui regarde le tableau : images du XVIIIe siècle venues d’autres tableaux ou peut-être de descriptions, de lieux vus dans une certaine lumière ; souvenirs personnels ou visions picturales et littéraires : de natures mortes, de scènes de genre, de goûters, de mères, d’enfants, etc. La toile de Chardin est une configuration particulière où tout cela se donne de façon unique, non pas verticalement (par la référence) mais horizontalement (c’est-à-dire syntaxiquement, cf. Searle).

Mais le plus beau dans la ressemblance est qu’elle n’est pas univoque (comme l’imitation). Elle fonctionne dans les deux sens. Non seulement les images du tableau ressemblent au visible mais le visible aussi – loin d’être quelque chose d’inerte et d’objectif – est transformé par le tableau, se met à lui ressembler. Arraché à l’indifférence qu’il nous inspirait, il acquiert une dignité jusque-là insoupçonnée. Swann tombe amoureux d’Odette, qui pourtant n’est pas « son genre », quand il s’avise de sa ressemblance avec la Zéphora de Botticelli. Et le narrateur de la Recherche croit voir une licorne ou un centaure traverser le paysage dont Elstir s’est inspiré pour un tableau mythologique.

Dans un autre registre, il n’est pas douteux que le spectacle des natures mortes, par exemple les bodegones de Sanchez Cotàn ou de Zurbaràn a transformé le rapport que nous avions aux choses les plus humbles du monde visible. Ce pouvoir, Rilke s’en étonne encore à propos de Cézanne (et de Baudelaire).

En cela, la peinture est, comme dit Pierre Michon, « une fabrique généralisée de noblesse ». Dans Vie de Joseph Roulin, le souvenir des « Grands Espagnols » (Vélasquez ou Goya) inspire à Van Gogh de peindre une tenancière de bar comme « une reine d’Espagne » et le petit Roulin, ce « limon mal pétri », comme un « infant ». De ces métamorphoses, l’écrivain a fait lui-même l’expérience.

Paul Ricœur a distingué trois stades de la mimésis : le premier, mimésis I représente l’amont de mimésis II (l’œuvre) : c’est ce stock dont j’ai parlé à propos de Chardin et dans lequel puise de manière totalement imprévisible, « improbable » (car indexée à une subjectivité) toute peinture figurative. Le travail de Bacon nous donne une idée puisque les images qu’il a utilisées (peintures, photos, photogrammes, planches anatomiques, etc.) ont été gardées. Mais c’est surtout mimésis III, le troisième stade, qui rend compte de la façon dont l’image, en aval, modifiant notre perception, semble recréer jusqu’au monde objectif. Ce n’est pas un hasard si la prise de conscience de l’effet instaurateur de l’art coïncide avec l’apparition et le développement de la photographie. Non, comme on le dit habituellement, en détournant l’artiste de figurer le monde mais bien plutôt en lui révélant son pouvoir. Pour Henry James, c’est la réalité qui est une copie et la peinture l’original ; et pour Wilde non seulement « la vie imite l’art », mais c’est l’art, en tant qu’activité de l’esprit qui invente le visible : « De nos jours les gens voient des brouillards non parce qu’il y a des brouillards mais parce que peintres et poètes leur ont appris le charme mystérieux de tels effets. […] Ils n’eurent pas d’existence tant que l’art ne les eut pas inventés » (Le Déclin du Mensonge).

Ainsi, l’« artialisation » n’est pas seulement une curiosité. Elle lève totalement, me semble-t-il, l’hypothèque que j’ai appelée par commodité « platonicienne » (la pensée de Platon est plus complexe que cela) sur l’imitation. Car sans la ressemblance, pas d’effet en retour de l’art sur le monde. Les images n’ont pas prise sur notre réalité, elles restent sur la toile.

Au milieu des années 60, Gherard Richter considérait la photographie comme une copie objective et sans style de la réalité. Il en était «désolé», pensant qu’elle ne pouvait dès lors n’être promise qu’à une «existence misérable». Au fond, forme idiote de narration, la photographie ne donnerait à voir que ce qui est montré. Une telle conception a cent fois été contredite par les plasticiens de la gélatine, de l’argentique puis du numérique. La photographie, comme technique, a la même puissance que la peinture mais avec un pouvoir d’exploration de notre monde d’une autre nature. Sevdalina Preslava le découvre au cours de sa période d’apprentissage au contact des œuvres du groupe Kazanlak’85 : comme le bloc de pierre, la pièce de bois ou la pâte colorée, la matière qui révèle l’image peut être travaillée pour témoigner d’un regard, d’une vision ou d’un sentiment. Plus encore, comme la pierre, le bois ou la pâte cette matière peut être explorée pour elle-même, pour ses interactions propres avec le regard et la main du plasticien.

Quelques réactions rapides.

Même d’un point de vue puriste, je ne suis pas d’accord. L’hiatus : « lundi au » est évidemment en écho à radi-o. Non point hiatus mais diérèse!

Pour les deux autres, il n’y pas de raisons de considérer que la liaison n’est pas faite, « tonnant_amoureux » et « pourtant_en rade » produisant un effet cacophonique probablement voulu (les « parasites » de la radio) et – me semble-t-il – assez drôle.

Pas d’accord non plus pour déclarer pauvre la rime en [wa], à moins d’être plus royaliste que le roi… Quant à l’alternance des rimes féminines et masculines, il y a en effet un intrus (« foie ») mais pas seulement pour ce qui est du son! Aragon joue savamment sur l’attente du lecteur initié, ce qui renforce encore la chute du vers 14.

Ce sonnet que j’ai qualifié de « cubiste » n’est sans doute pas un chef-d’œuvre poétique (d’autres poèmes d’Aragon sont bien supérieurs) mais ce délicieux collage est plein de surprise. On y trouve même un clin d’œil à Offenbach (les poux de l’époux me faisant irrésistiblement penser à l’époux – poux de la reine, surtout au voisinage de l’allusion mythologique). Je ne crois pas qu’il faille lui reprocher telle ou telle « irrégularité ». Le XIXe siècle avait assez largement sacrifié l’alternance des genres de la rime par exemple. Ici Aragon s’amuse à remplacer certaines contraintes par d’autres. Mais la forme fixe est parfaitement reconnaissable, jusque dans l’organisation du poème, le tournant du vers 9, et, comme je l’ai dit, la « chute » finale.