« D’autres raisons de peindre »

Bacon l’a confié à David Sylvester : les peintres n’ont « plus les mêmes raisons de peindre » qu’autrefois. Lui-même s’est souvent senti, en tant que figuratif, « outside a tradition » (hors tradition), contraint à trouver une nouvelle légitimité : « La photographie a tellement occupé le terrain que l’image peinte n’est intéressante que si elle est déformée et attaque directement le système nerveux. C’est la difficulté propre à la peinture d’aujourd’hui». L’explication selon laquelle la peinture, ayant été évincée dans sa fonction de représentation mimétique par la photographie, devait désormais viser ce qui était hors d’atteinte de sa rivale : la subjectivité, l’intériorité (1) n’a pas été remise en question par Bacon. Sans doute lui a-t-elle convenu pour un temps. Portons au crédit de Deleuze de l’avoir récusée sans appel : « les activités [du peintre et du photographe] se font concurrence, plutôt que l’une ne se contente de remplir un rôle abandonné par une autre. On n’imagine pas une activité qui se chargerait d’une fonction délaissée par un art supérieur » (Logique de la sensation p.17). Bacon, c’est vrai, a dit sur la question « des choses plus profondes », comme nous le verrons, notamment à travers l’usage, intense et paradoxal, qu’il a fait de la photographie.

Utiliser la photographie contre elle-même

Mal à l’aise avec la représentation et rêvant de capter ce que le spectacle direct des choses ne lui apportait pas, Bacon ne pouvait se satisfaire de solutions toutes faites. Il fallait résister à la « tyrannie » de la photographie (2) et balayer les images fades qui nous environnent et pour y parvenir on ne pouvait guère compter sur l’abstraction – trop facile et complaisante à ses yeux . Tout le génie de Bacon est d’avoir su utiliser la photographie dans une large mesure contre elle-même, d’en avoir fait une méthode d’accès au visible, non pas direct (risque d’académisme), mais détourné, par le biais de clichés jouant le rôle de « médiums ». Et si rien n’est moins « photographique » que sa peinture, beaucoup de motifs portent l’empreinte de « l’attaque » opérée par l’objectif.

Bacon s’est assez tôt rendu compte en effet qu’il trouverait dans la photographie elle-même ce mélange de « réalisme » (d’ancrage dans la réalité) et d’irréalité obsédante qui fait dire à Roland Barthes qu’elle est « littéralement une émanation du référent « (Ibid, p. 126.) Barthes définit ainsi le « référent photographique »: « non pas la chose facultativement réelle à quoi renvoie une image ou un signe, mais la chose nécessairement réelle qui a été placée devant l’objectif, faute de quoi il n’y aurait pas de photographie. La peinture, elle, peut feindre la réalité sans l’avoir vue. «

Dotée d’un « pouvoir d’authentification prim[ant] le pouvoir de représentation « (ibid. p. 139), la photographie n’a même pas besoin d’être ressemblante ou fidèle. Rien ne peut entamer sa crédibilité, ni les effets de « bougé », ni les déformations, ni même l’illisibilité. Entre « émanation » (précieux mot de Barthes) et enregistrement, elle propose une « attaque » du visible que « l’intellect n’aurait pu faire » et un » décalage par rapport au fait » qui « renvoie plus violemment au fait » : » il se trouve, explique Bacon à Sylvester, que je me mets à errer dans l’image et découvre ce que je pense être sa réalité beaucoup plus que je ne le vois en regardant la chose ». (3)

Même les portraits de ses proches (commandés à son ami photographe John Deakin et dont on a souvent remarqué à quel point elles sont matter of fact, sans recherche esthétique) ne jouent que très secondairement le rôle d’aides-mémoire. C’est sur un autre plan qu’ils agissent, donnant à l’impalpable, magiquement « enregistré », une extraordinaire puissance de suggestion. Comment? Sans doute Bacon n’aurait-il pas pu l’expliquer plus que Barthes, fasciné par la photographie de sa mère enfant au Jardin des Plantes. En elle – ce sont les derniers mots du livre – il « affronte le réveil de l’intraitable réalité » (La Chambre claire, p. 184).

Des formes « poignantes »

Ainsi pour Bacon, peintre-chasseur à l’affût de formes non pas imaginées, voulues, mais « données », offertes par le hasard, l’objectif photographique a sur le regard, qui choisit et hiérarchise, une indiscutable supériorité. Tout peut faire l’affaire : photomatons, planches d’un manuel de radioscopie, page arrachée à une revue de culturisme, photogramme découvert dans un livre voire reproduction d’un chef-d’œuvre pictural. Les exemples sont innombrables et nous sont pour la plupart connus grâce à la conservation des documents de l’atelier, accessibles à peu près dans l’état où Bacon les a laissés, photographiés ou visibles dans l’atelier reconstitué de Bacon à Dublin (4). Michael Harrison a souligné « l’homogénéisation » en tant qu' »images« , des documents utilisés par Bacon, chefs-d’oeuvre et photos de presse mis sur le même plan. Il pouvait admirer l’Innocent X de Velasquez par exemple mais il s’est contenté d’accumuler les reproductions, en noir et blanc, en format réduit, sans éprouver le besoin de voir le tableau, même quand il séjournait à Rome. Il y avait bien pour lui une « valeur ajoutée » de la médiation photographique.

L’« origine » photographique de l’image est d’ailleurs souvent exhibée, non sans une certaine emphase, à travers des détails d’aspect volontairement photographique, comme les photos en noir et blanc épinglées au mur, invitant, par une mise en abyme, à confronter les deux modes de représentation.

Le chemin est long jusqu’à l’image peinte, Bacon laissant une photographie qui l’a d’abord touché ou attiré, se charger au fil du temps d’ « implications » nouvelles (5). Se servant des altérations accidentelles survenues dans l’atelier, Bacon fixe un pli ou associe deux photos à l’aide d’un trombone (voir ci-dessous), adopte une tache fortuite, recadre un détail à l’encre, la plupart du temps pour isoler une figure et en simplifier les contours. Il soumet donc les images photographiques à un processus de « digestion » qui peut les rendre méconnaissables, se différenciant ainsi du Pop Art qui les prend telles qu’elles ont été enregistrées par l’objectif : Andy Warhol est même jugé en cela trop « réaliste », c’est-à-dire esclave de la réalité.

Pourquoi Bacon a choisi ces images, pourquoi surtout elles l’ont choisi, c’est ce que nous ne saurons évidemment jamais. Sans doute recélaient-elles des traits « poignants », pour reprendre le mot de Roland Barthes. Le punctum, explique Barthes (le distinguant du « studium ») , ce n’est pas moi qui vais le chercher, » c’est lui qui part de la scène, comme une flèche, et vient me percer. » (La Chambre claire, p. 49). Quoi de plus baconien que cette métaphore de « la flèche qui part de la scène » ? D’ailleurs le lien que Barthes établit entre photographie et hasard le rapproche davantage encore du peintre : « Punctum, c’est aussi : piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure – et aussi coup de dés. Le punctum d’une photo, c’est le hasard qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne) » (ibid.).

Bacon ne dit pas autre chose : « Je ne sais pas si ces images ont pu m’influencer. On ne sait jamais d’ailleurs ce qu’une image produit en vous. Elles entrent dans le cerveau, et puis après on ne sait pas comment c’est assimilé, digéré. Elles sont transformées, mais on ne sait pas comment. » (Entretiens avec Michel Archimbaud, p. 18-19). Il est important, notons-le en passant, qu’elles soient transformées car pour Pour Bacon la notion d’alchimie appliquée à la peinture est inacceptable, « rien ne vient de rien » : « L’atelier de l’artiste, ce n’est pas celui de l’alchimiste qui cherche la pierre philosophale, quelque chose qui n’existe pas dans notre monde, ce serait peut-être plutôt le laboratoire du chimiste, ce qui n’interdit pas d’imaginer qu’y apparaissent des phénomènes inattendus, bien au contraire. » (ibid, p.73-74)

Détourner, greffer, coaguler

Une fois apparue, l’image picturale, jamais totalement stabilisée, entre en composition par « greffe » et « coagulation » avec d’autres images, en particulier les motifs « poignants » issus des photographies. Bacon a très bien expliqué ce phénomène : « Je pense très souvent aux corps de gens que j’ai connus, je pense aux contours de ces corps qui m’ont particulièrement touché, mais alors ils se greffent très souvent sur des corps de Muybridge (des lutteurs). Je manipule les corps de Muybridge en leur donnant la forme de corps que j’ai connus » (voir infra Le motif baconien : une « forme mémorable »)

Two Figures (au-dessus) et les clichés de Muybridge

Parmi les plus célèbres détails photographiques repris de façon récurrente, ceux qui proviennent d’un photogramme du Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Tout le monde connaît la scène de l’escalier d’Odessa, cent fois citée, voire parodiée, avec le célèbre landau dévalant les marches sous la mitraille. Mais ce qui a « point » Bacon, c’est la bouche ouverte sur un cri muet et le pince-nez brisé par une balle d’une vieille femme qui n’est d’ailleurs pas une nurse comme l’a cru Bacon à cause de la proximité du landau – effet du montage. Bacon s’est trompé mais cette « erreur » a contribué à dramatiser encore davantage la scène.

Toute la charge émotionnelle contenue dans la séquence semble s’être condensée dans ces deux motifs, en soi banals, mais devenus les vecteurs de l’angoisse présente dans l’image d’origine.

Souvent couplés, ils voyagent dans l’œuvre de Bacon selon la règle qui s’applique de façon générale aux motifs picturaux, lesquels ont tendance à se détacher de leur contexte et, devenus autonomes, à circuler librement d’un tableau à l’autre selon des associations inattendues (6). Chez Bacon, le pince-nez de Potemkine se pose aussi bien sur le nez du pape Innocent X hurlant que sur celui d’un personnage au paroxysme du plaisir. On le trouve dans une étude de nu placé sur une sorte d’estrade comme l’allégorie de la détresse. A propos de cette étonnante cristallisation sur la « nourrice » du film d’Eisenstein, Martin Harrison rappelle (après Peppiatt) que Bacon était extrêmement attaché à la sienne, qui lui avait donné l’amour dont ses parents l’avaient privé. La puissance émotionnelle du motif peut en effet s’expliquer par ces implications personnelles.

Mais si Bacon a quelquefois dévoilé certains de ses secrets de fabrication, il s’est plus souvent entouré de mystère et c’est le hasard qui, nous mettant en présence de « sources » avérées ou seulement possibles, éclaire certaines représentations énigmatiques. J’étudierai quelques exemples strictement photographiques, laissant de côté les reproductions de tableaux dont le rôle me semble un peu différent.

Je commencerai par l’exemple du « dictateur » des années 43-45 à qui, dans plusieurs tableaux, Bacon fait « brouter » des hortensias ou des palmiers d’appartement. L’une de ces oeuvres montre un être difforme, vêtu d’un lourd manteau à chevrons et d’un feutre et dont la tête disparaît dans des bouquets ou autres plantes en pot. On pourrait reprocher son caractère gratuit, « surréaliste », à cette association incongrue si l’on ne connaissait pas mieux Bacon. Le peintre a-t-il pensé, pour son personnage, aux chefs d’Etat recevant des bouquets lors de célébrations publiques? L’explication est plausible mais ne rend pas assez compte de la férocité mêlée de mièvrerie qui se dégage confusément de ces représentations. Il y a autre chose, et c’est une photo de presse que Bacon devait connaître même si, à ma connaissance, elle ne figure pas dans l’inventaire des documents trouvés dans l’atelier.

Reproduite dans le catalogue de l’exposition australienne Five Decades, elle représente Hitler se courbant sur la tombe de ses parents pour y déposer une gerbe en signe de piété filiale. La posture est la même dans le tableau mais un pardessus a été jeté sur la lourde capote militaire du dictateur et sa tête disparaît sous un chapeau. Comme dans d’autres tableaux palimpsestes de la même époque, Bacon a dissimulé sous des couches de peinture l’image primitive, laissant pourtant suinter un peu de ce sentimentalisme que les pires bourreaux du IIIe Reich manifestaient dit-on dans leur vie quotidienne.

Autre exemple, tiré des panneaux latéraux de la Crucifixion de 1965, dont la figure principale porte un brassard à croix gammée. Trois personnages d’origine photographique figurent dans les toiles latérales. Cette fois, les sources sont attestées. À gauche, la femme nue qui se découpe dans l’ouverture provient d’une planche de Muybridge. Bacon a redessiné ses contours à l’encre, comme pour accentuer encore le caractère inhabituel, presque artificiel, de sa démarche un peu sautillante. Intégrée dans le triptyque, elle dépasse sans le voir un lit en partie défoncé où est recroquevillé un cadavre ensanglanté.

Dans le panneau de droite, les deux petits personnages coiffés de panamas ont été trouvés par Bacon dans une photo documentaire de Jacques-Henri Lartigue (7). Sans doute a-t-il fallu l’oeil du peintre pour percevoir ce qu’ont d’incongru ces silhouettes déformées par l’objectif. En les plaçant derrière ce qui ressemble à la barre d’un tribunal, Bacon les dote d’un statut sans rapport avec ce qu’elles sont dans l’image d’origine, faisant d’elles les témoins louches d’un procès politique ou des bureaucrates bornés au service d’un régime de terreur (ici emblématisé par la svastika).

On se demande, comme pour le nu de gauche, ce qui est le plus inquiétant : leur totale indifférence, déjà perceptible dans la photo de Lartigue (ils semblent passer sans s’y intéresser devant une course automobile qui a attiré une foule de spectateurs) ou le fait que leur implication probable dans l’horreur n’ôte finalement rien à leur insignifiance. Bacon est-il « tombé dans le piège de l’illustration narrative ? », se demande, en bon gardien de l’orthodoxie qu’il est parfois, David Sylvester. Bacon ne s’en soucie guère ; sa priorité est de produire une image forte et tout est bon pour y parvenir.

Presque tous les emprunts à Muybridge obéissent à cette logique. De la photographie naît (émane donc comme dit Barthes) une image improbable, dont se nourrit le tableau. Il est facile de le montrer avec la série des Dogs, à laquelle Bacon a emprunté une silhouette efflanquée qu’il « incruste » dans plusieurs oeuvres des années 50. Ce chien placé au coeur d’une sorte de blason dont la forme hexagonale dérive de celle du stade de Nuremberg est comme l’emblème chiffré d’on ne sait quel péril, peut-être lié à une régression de la bête domestiquée à la sauvagerie de la « rough beast » de Yeats. Ainsi annexé, le motif le plus anodin se trouve investi de significations à la fois impénétrables et entêtantes (8).

Autre motif peu spectaculaire mais troublant que Bacon a utilisé au moins en deux occasions (1950 et 1983). Ce sont de petites silhouettes au contour indécis, sorte d’hiéroglyphes issus d’une photographie de foule de Viktor Bulla montrant le massacre de manifestants russes en 1919. Fixées par le téléobjectif, elles ont une allure d’autant plus saisissante qu’elles ne sont pas un produit de l’imagination.

À l’opposé du Chœur antique qui accompagne avec empathie la souffrance des protagonistes de la tragédie, ces minuscules passants vaquent tranquillement à leurs occupations dans Fragment d’une Crucifixion (1950, voir infra), c’est-à-dire de part et d’autre d’un être convulsé de douleur. Trente-trois ans plus tard, dans Statue et personnages dans une rue (1983), ce sont les même silhouettes aveugles qui contournent mécaniquement la statue de chair érigée sur leur chemin, indifférentes à ce fossile d’humanité ou ce Christ urbain, que le peintre a comme saisi dans un bloc de glace et cerné d’impitoyables flèches rouges.

Cette fois, le contexte d’origine est sans rapport avec ce qu’en tire Bacon. Les silhouettes de Bulla le retiennent en tant qu’elles sont privées d’individualité. D’après John Russell, il voyait « une parenté entre cette population frappée de panique et les distorsions des peintures rupestres » (Francis Bacon, p. 61).Mais si on y réfléchit, on se rend compte qu’elles tirent d’abord leur caractère troublant de leur origine photographique, qui agit indirectement sur le spectateur.

Je mentionnerai pour finir, parmi de très nombreux exemle, le cas du magnifique Triptyque de Canberra (1970). George Dyer y est montré dans un réseau de lignes obliques évoquant une balançoire : nu à droite et vêtu à gauche, dans ses deux modalités habituelles. Pour l’identifier comme un hamac ce dispositif presque abstrait il faut connaître la série de photos de Muybridge qui l’a inspiré (9). Une fois de plus, une image sans intérêt intrinsèque a transité par l’imagination de Bacon (il préfère parler de « système nerveux »). On imagine que la posture bizarre de la femme et la configuration tout aussi étrange des cordes du hamac ont joué un rôle de « déchencheur », conduisant le peintre à créer ce triptyque coloré et poétique, aux antipodes des sources photographiques, où un désirable Ariel semble évoluer dans les airs.

Woman lying down in hammoch,

The Human Figure in motion (fig. 174)

À SUIVRE

Notes

(1) Peppiatt, Entretiens avec Francis Bacon (1963-1989), L’Echoppe, 1998, p. 18-19.

(2) Voir Roland Barthes : « La Photographie écrase de sa tyrannie les autres images : plus de gravures, plus de peinture figurative, sinon désormais par soumission fascinée (et fascinante) au modèle photographique « , La Chambre claire, Gallimard, Cahiers du Cinéma – Seuil, 1981. p. 18.

(3) Entretiens avec David Sylvester, p. 39.

(4) Cf. le recueil d’images trouvées dans l’atelier de Bacon publié par Martin Harrison (Actes Sud, 2009) sous le titre éloquent Incunabula, c’est-à-dire berceau, commencements.

(5) « Mes photographies sont très abîmées par des gens qui marchent dessus, et les froissent, et tout le reste. Et ceci ajoute à une image, par exemple de Rembrandt, des implications qui ne sont pas de Rembrandt », Entretiens avec David Sylvester, p. 44.)

(6) J’ai étudié dans ma thèse (Judith et Salomé, une gémellité paradoxale (Paris I, 1991) la circulation des motifs picturaux devenus interchangeables quelles que soient les connotations qui leur sont associées dans l’histoire du personnage (Voir Annie Mavrakis : « Judith ou Salomé : transferts et interférences iconographiques », in L’Ecrit-Voir n °9 et « Où commence le diable », Storia dell’Arte, n ° 71, 1991)

(7) « Le grand prix de l’Automobile club de France », juin 1912, Francis Bacon, edited by Matthew Gale and Chris Stevens, p. 46.

(8) On ne le trouvera pas si anodin si l’on sait que Bacon s’est souvenu de la forme hexagonale du stade de Nuremberg, première réalisation de l’architecte d’Hitler, Albert Speer, où eurent lieu les congrès nazis. Sur « The Nuremberg Hexagon », voir notamment Martin Harrison, notice du Catalogue Raisonné, p. 284.

(9) Sur ces questions, on se réfèrera à l’indispensable ouvrage de Martin Harrison, In camera, Francis Bacon: Photography, Film And the Practice of Painting, Thames & Hudson, 2005, réédition 2022). Ce livre magnifiquement illustré recense presque exhaustivement les documents utilisés par Bacon.

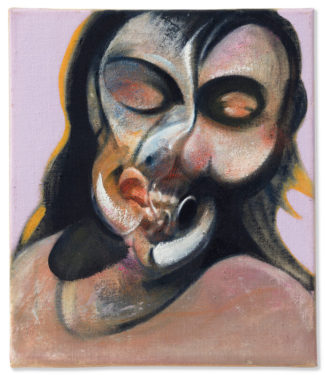

En illustration de l’article, l’étude pour un portrait de Lucian Freud inspirée d’une photo de Kafka avec sa soeur Ottilia. Bacon a notamment repris l’attitude de Kafka, la sorte de colonne contre laquelle il s’appuie, éliminant la silhouette féminine dont il ne reste que l’ombre. Freud n’a pas posé pour son portrait (le premier à modèle nommé peint pat Bacon), qu’il a découvert dans l’atelier. Sur ce tableau, voir infra BACON : LE PREMIER PORTRAIT.