Dans les pages qui suivent (extraites de ma thèse, Judith et Salomé : une gémellité paradoxale, sous la direction de Bernard Teyssèdre, soutenue en 1991 à Paris I) sont résumés les textes qui ont donné naissance à Judith et à Salomé. En effet l’intrigante variété de l’iconographie de ces deux personnages ne peut qu’inviter à mieux connaître leur histoire. Certaines représentations de Judith, notamment, semblent méconnaître totalement sa dimension héroïque, la montrant par exemple comme une Dalila. Dans quelle mesure le texte biblique autorise-t-elle de pareils glissements ?

I- LES SOURCES

LA JUDITH BIBLIQUE

Le Livre de Judith relève plus ou moins de l’hagiographie : Judith est une sorte de sainte de ce que les théologiens appellent l’« ancienne loi ». Cependant, ses auteurs n’ont pas cherché à dissimuler les ambiguïtés du rôle qu’elle a joué. La machiavélisme avec lequel elle séduit Holopherne afin de le tuer apparaît d’autant mieux que ce n’est qu’à la fin d’un récit à « suspense » que son projet est dévoilé. On trahit probablement les intentions des auteurs du Livre de Judith en privilégiant cet aspect au détriment du courage et de la grandeur de la justicière, mais l’ambiguïté du personnage est indiscutable.

Le texte hébraïque original ayant été perdu, le Livre de Judith, qui date probablement du IIIe siècle avant J.-C., nous est connu par trois versions grecques, concordantes pour l’essentiel. L’historicité de Judith, l’un des sept livres deutérocanoniques de l’Ancien Testament, est plus que contestable tant il est rempli d’incohérences et d’erreurs. Le Babylonien Nabuchodonosor est censé y être le roi de l’Assyrienne Ninive, détruite en réalité par son père Nabopolassar avec l’aide des Mèdes. L’action se passe après le retour d’exil et la reconstruction du Temple (538-438), alors que Nabuchodonosor vivait au début du VIe siècle (604-562). Il est en outre faux que celui-ci ait combattu les Mèdes, comme le prétend l’auteur du Livre de Judith. D’ailleurs, ni Béthulie, ni même l’héroïne, ne sont mentionnées ailleurs dans la Bible.

Les non catholiques, à partir de Luther, considèrent par conséquent que c’est un livre didactique-parénétique, sans aucun fondement historique [1]. Quant aux Juifs, ils n’y reconnaissent pas la présence de l’esprit saint [2] et excluent donc ce livre de leur canon.Pourtant ni les Pères, ni les Docteurs de l’Eglise ne mettent en cause l’historicité du Livre de Judith ; des théologiens soutiennent encore cette thèse. Mais les catholiques s’accordent généralement aujourd’hui pour dire que c’est un livre à fondement historique ou encore la relation libre d’un fait historique dans un but didactique. Aussi estime-t-on que les noms doivent être pris comme des symboles. Ainsi Nabuchodonosor, destructeur de Jérusalem, est-il le type de l’ennemi des Juifs ; la défaite de Ninive, qui symbolise la puissance de Iahvè, doit être interprétée comme une source de confiance pour Israël.

Pour une raison mystérieuse, peut-être par opportunisme, l’auteur a voulu travestir la réalité en changeant les noms véritables. Sans doute les contemporains lisaient-ils entre les lignes. Le prétendu Nabuchodonosor est peut-être Artaxerxès III ; les noms d’Holopherne et de Vagas (ou Bagoas), son lieutenant, sont ceux de généraux subalternes qui se battirent dans la campagne contre l’Egypte[3].

Le Livre de Judith s’ouvre sur un chapitre historique intitulé « la campagne d’Holopherne » à la fin duquel prend place l’épisode dit d’ « Achior livré aux Israélites » (6, 1-13). Les miniaturistes du Moyen-âge avaient l’habitude de commencer l’histoire de Judith en représentant ce personnage, chef des Ammonites, qui avait tenté de mettre en garde Holopherne contre le danger d’attaquer un peuple soutenu par son Dieu. Considéré comme un traître par ses compatriotes, Achior est livré à l’ennemi, ligoté au pied de la montagne sur laquelle est construite la ville de Béthulie. Aussi est-ce par Achior que les Israélites, descendus le délivrer, apprennent les intentions d’Holopherne.

Dès le lendemain, la ville est assiégée et au bout de trente-quatre jours, les ressources en eau et en nourriture sont épuisées. Les habitants veulent alors se rendre mais Ozias, l’un des chefs de la cité, espérant dans le soutien de Dieu, demande un délai de cinq jours. Ce n’est que dans le IIIe chapitre que Judith (= la Juive), présentée comme très pieuse et chaste mais aussi « très belle et d’aspect charmant » (8, 7) fait son apparition. Riche et respectée, elle convoque chez elle les chefs de la ville et leur reproche d’avoir mis « le Seigneur tout puissant à l’épreuve » : « on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme, on ne lui fait pas de sommations… ». Ozias se défend en invoquant la faiblesse des Béthuliens assoiffés et voici la réponse de Judith : « Je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race, d’âge en âge. Moi, je sortirai avec ma servante et, avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à nos ennemis, par mon entremise le Seigneur visitera Israël ». Puis, sans avoir divulgué ses intentions, Judith se dispose à partir. Elle adresse d’abord une longue prière à Dieu, « secours des faibles » et « soutien des opprimés » (9, 11) : on trouve parfois ce moment de recueillement représenté dans les miniatures ou les bas-reliefs du Moyen-âge.

A partir du chapitre IV, le personnage apparaît sous un jour tout à fait différent, la chaste veuve faisant place à la machiavélique séductrice. Judith se prépare à affronter l’ennemi et nul doute que ces préparatifs ne visent l’homme plutôt que le soldat :

Elle se baigna, s’oignit d’un généreux parfum, peignit sa chevelure, ceignit un turban et revêtit le costume de joie qu’elle mettait du vivant de son mari Manassé. Elle chaussa ses sandales, mit ses colliers, ses anneaux, ses bagues, ses pendants d’oreilles, tous ses bijoux, elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient

LIVRE DE JUDITH (10, 1-7).

Judith charge ensuite sa servante d’empaqueter des provisions « pures », qu’elle a préparées elle-même [4]. Arrivée au camp, elle demande à voir Holopherne, se disant porteuse de « renseignements sûrs ». Sa beauté lui attire de nombreux admirateurs et « l’on fait cercle autour d’elle ». Voilà comment est décrite la rencontre, qui est encore un épisode parfois représenté par les artistes :

Les gardes du corps d’Holopherne et ses aides de camp sortirent et introduisirent Judith dans la tente. Holopherne reposait sur un lit placé sous une draperie de pourpre et d’or, rehaussée d’émeraudes et de pierres précieuses. On la lui annonça et il sortit sous l’auvent de la tente, précédé de porteurs de flambeaux d’argent. Quand Judith se trouva en présence du général et de ses aides de camp, la beauté de son visage les stupéfia tous. Elle se prosterna devant lui, la face contre terre.

LIVRE DE JUDITH (10, 20)

Holopherne l’accueille avec des compliments auxquels elle répond par des flatteries et des promesses (« Je te ferai siéger au beau milieu de la cité [ de Jérusalem] »). Quand plus tard Holopherne l’invite à prendre part à un banquet, elle répond humblement : « Qui suis-je […] pour m’opposer à Monseigneur ? Tout ce qui sera agréable à ses yeux, je le ferai avec empressement, et ce sera pour moi un sujet de joie jusqu’au jour de ma mort ». C’est délibérément qu’elle cherche à éveiller le désir du général :

Elle se leva, se para de ses vêtements et de tous ses atours féminins. Sa servante la précéda et étendit par terre vis-à-vis d’Holopherne la toison que Bagoas avait donnée à Judith pour son usage journalier, afin qu’elle pût s’y étendre pour manger. Judith entra et s’y installa. Le cœur d’Holopherne en fut tout ravi et son esprit troublé. Il était saisi d’un désir intense de s’unir à elle…

LIVRE DE JUDITH (12, 15-16)

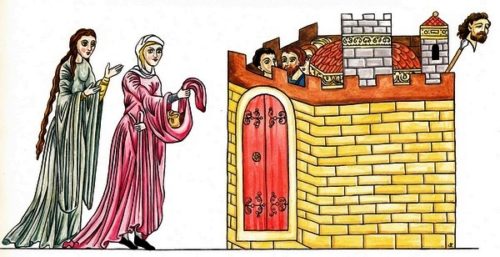

Lorsque que le banquet prend fin, Judith est laissée seule avec son ennemi, que l’abus d’alcool a rendu inoffensif. Le lecteur se rend compte à ce moment-là que la Béthulienne a ourdi son plan avec une grande habileté. Holopherne est hors d’état de nuire. La retraite de la meurtrière a été préparée (« Elle avait d’ailleurs eu soin de dire qu’elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas »). Sans perdre de temps, après une courte invocation à Dieu, Judith s’approche de sa victime et lui coupe la tête avec son propre cimeterre. Le trophée est remis à la servante qui attend à l’extérieur et dissimulé dans la besace à vivres. Puis « toutes deux sortirent du camp comme elles avaient coutume de le faire pour aller prier ». Elles rejoignent ensuite rapidement Béthulie où les accueille la foule. « Elle tire alors la tête de sa besace et la leur montre :

voici la tête d’Holopherne, le général en chef de l’armée d’Assur, et voici la draperie sous laquelle il gisait dans son ivresse ! Le Seigneur l’a frappé par la main d’une femme !’’

Mais c’est surtout la suite qui nous intéresse :

Vive le Seigneur qui m’a gardée dans mon entreprise ! car mon visage n’a séduit cet homme que pour sa perte. Il n’a pas péché avec moi pour ma honte et mon déshonneur.

Voilà qui avait besoin, en effet, d’être précisé. Car l’hiatus entre la chaste et pieuse veuve et la séductrice « hardie » [5] est tel que l’on pourrait se demander si la première mérite sa réputation sans tache ; d’où la mise au point finale de Judith, qui résonne comme une dénégation. On peut, ou non, s’en contenter. On verra qu’elle a souvent été ignorée des artistes qui semblent tenir pour évident que Judith a couché avec sa future victime.

Disons encore un mot de l’épilogue : alors que la tête d’Holopherne est suspendue « au faîte des remparts » de Béthulie et que les Israélites se lancent à la poursuite des « Assyriens » pris de panique, Bagoas, le lieutenant d’Holopherne découvre le cadavre du général. Botticelli est l’un des rares peintres à avoir représenté cette scène [6].

Judith présente donc, dès l’origine, une double face et cette contradiction n’a pas échappé aux exégètes bibliques eux-mêmes, dont la gêne est évidente. Car le fait que des actes discutables aient été accomplis en vue d’une haute mission ne la disculpe guère. Telle une courtisane, elle a participé à un banquet de soudards. Elle n’a pas goûté aux mets « impurs » servis à Holopherne, soit, mais n’en a pas moins usé de son hospitalité, ce qui aurait dû, selon les lois en vigueur dans l’antiquité, le lui rendre sacré. L’hypocrisie est nécessaire pour amadouer l’ennemi, mais c’est de l’hypocrisie quand même, quoi qu’en disent les théologiens [7]. En outre, le fait que dans cette histoire un HOMME soit la victime d’une FEMME, qui a usé d’armes spécifiquement féminines [8] n’est évidemment pas sans conséquence.

L’histoire de Judith se décompose donc en une suite de moments bien distincts. Le choix de l’un ou l’autre de ces é révélateur des intentions des illustrateurs et du sens que l’on donne au personnage et à son aventure.

Achior livré aux Israélites » / Judith s’adressant au grand-prêtre Ozias / Judith en prières la tête couverte de cendres / Judith sur le chemin du camp avec sa servante / Judith reçue au camp par Holopherne /Judith au banquet offert par Holopherne /Judith sous la tente en présence d’Holopherne endormi : elle s’apprête à le tuer : elle se recueille avant l’acte / elle le tue / elle donne la tête coupée à sa servante / on la retrouve devant la tente après l’exécution / Judith sur le chemin du retour / Judith montre la tête coupée aux habitants de Béthulie / Découverte de la tête coupée d’Holopherne exposée sur les remparts de Béthulie.

LES ÉVANGILES ET SALOMÉ

Salomé, « fille d’Hérodiade », est une page blanche [9]. Elle n’est même pas nommée et son intervention est rapportée en quelques lignes dans les Evangiles de Marc (6, 21-25) et de Matthieu (14, 3-11). Luc mentionne seulement l’arrestation du Baptiste. Les Evangélistes ne semblent donc guère s’intéresser à elle. Ils en disent pourtant assez pour frapper les esprits. C’est pourquoi, malgré son anonymat, Salomé apparaît comme une figure fatale que l’imagination populaire se chargera très vite d’étoffer.

A quoi se résume son rôle ? Elle provoque l’exécution du Précurseur mais ce n’est pas elle qui a voulu sa mort. Le saint s’était fait une ennemie de la femme d’Hérode, qu’il accusait d’adultère et d’inceste parce qu’elle avait, du vivant de son premier mari, épousé le frère de celui-ci. Hérodiade souhaite donc se débarrasser de Jean, mais Hérode refuse de le sacrifier car il le craint, « sachant que c’est un homme juste et saint ». Hérodiade utilise alors sa fille pour mener à bien sa vengeance :

Or vint un jour propice quand Hérode, à l’anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de Galilée : la fille de ladite Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives » (Marc, 6, 21-22)[10].

Manipulée par sa mère, la jeune fille demande « la tête de Jean le Baptiste sur un plat » et l’obtient car le roi « à cause de ses serments et des convives, […] ne voulut pas manquer de parole. Et aussitôt le roi envoya un garde en lui ordonnant d’apporter la tête de Jean. Le garde s’en alla et le décapita dans sa prison ; puis il apporta sa tête et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. » (Marc, 6, 26). Salomé [11] n’étant qu’un relais, d’abord entre Hérodiade et son mari, puis entre le bourreau et la reine, à qui elle remet le chef du saint, on peut s’étonner de la place considérable que ce personnage a prise dans les arts plastiques.

En fait, Salomé ne doit qu’à elle-même le redoutable pouvoir qu’elle exerce sur Hérode, à qui elle a su plaire par une danse que l’on peut supposer lascive, chose étonnante s’agissant d’une princesse. La leçon de l’épisode peut donc être la suivante : c’est par la sensualité que s’exerce le maléfique pouvoir féminin. Ce qu’Hérodiade, incapable désormais de séduire son époux, n’avait pu obtenir, Salomé a su se le faire donner. Et même si les Evangélistes n’insistent nullement sur ce personnage et ne mentionnent même pas sa beauté, on ne peut que la deviner. Ce n’est d’ailleurs pas, comme pour Judith, la beauté du visage, mais probablement celle du corps, mise en valeur par la danse.

En fait, la brièveté même du récit où apparaît Salomé est probablement à la source des broderies infinies qu’il a suscitées. Il n’est pas nécessaire qu’un personnage soit longuement présenté, quelques détails troublants peuvent suffire : Salomé ne demande pas la mort mais la tête de Jean, comme un trophée. Elle ne se contente pas de la suppression de sa victime, il lui faut exhiber son pouvoir, en s’appropriant sa tête [12]. Une telle extravagance s’explique par la nature même de l’offre d’Hérode : il propose de lui donner ce qu’elle voudra, ce qui implique un objet que l’on puisse recevoir. Que ce soit sur un plat est suggéré par le contexte du festin. Le détail, toutefois, n’est pas anodin. Il ajoute à l’histoire déjà sinistre des connotations de sadisme et de cannibalisme et fait implicitement apparaître Salomé comme une femelle dévoratrice, une mante religieuse. Ce trait sera omniprésent dans les peintures de la Belle Epoque.

Dans cette histoire, le supplice rétribue la danse : plaisir contre plaisir. La mort de l’un donne provoque la jouissance de l’autre. Ce schéma évacue Hérodiade, la mère, au bénéfice de Salomé et de ses désirs supposés malsains. Oscar Wilde supposera que Salomé amoureuse, repoussée par « Iokanaan », incapable d’obtenir le corps désiré du saint, s’est contentée du substitut que lui offrait la tête. Si la source biblique ne suggère rien de tel, elle n’interdit pas non plus une telle interprétation.

JUDITH ET SALOMÉ DANS LES COMMENTAIRES THÉOLOGIQUES

Nous ne lisons plus guère les commentaires des Pères de l’Eglise mais ils ont eu une grande influence sur les premières représentations des deux personnages.

1- JUDITH

Comme beaucoup d’autres figures de la Bible, Judith a fait couler très tôt beaucoup d’encre. Elle appartient à une catégorie de personnages qui semblent annoncer la « nouvelle loi ». L’Ancien Testament n’étant que « Le Nouveau couvert d’un voile »[13], la glose théologique l’interprète à la lumière du christianisme selon de savants et souvent obscurs systèmes de concordances. Ainsi, par exemple, le triomphe final de Samson annonce-t-il la Résurrection et l’Ascension. Esther et Judith sont des « prototypes » de l’Eglise, Holopherne étant l’Antéchrist. Dans l’histoire d’Esther, Aman représenterait les Juifs, rebelles à la Nouvelle Loi, cependant que Mardochée apparaît comme le premier « apôtre des Gentils » (saint Paul). Comme l’a montré Emile Mâle, il est impossible de comprendre quoi que ce soit aux œuvres allégoriques des XIVe et XVe siècles si l’on n’est pas au fait de ces correspondances, que vulgarisèrent la Bible des Pauvres ou le Miroir de l’Humaine Salvation (Speculum Humanae Savationis).

On trouve dans les Allegoriae Quaedam Scriptiae Sacrae d’Isidore de Séville, qui propose une clé de l’Ecriture sainte, une sorte de résumé des commentaires des Pères. C’est dans le même esprit que Bède le Vénérable et Raban Maur, ainsi que Walafried Strabo et l’Ecole d’Hugues de Saint-Victor ont consacré des commentaires plus systématiques au Livre de Judith. Plusieurs visions de l’héroïne s’en dégagent.

Tous s’accordent sur le fait que Judith est une héroïne sainte, la figure combattante de l’Eglise ou, comme Esther, un double de Marie. La Béthulienne est en outre assimilée à une Vertu. Ayant combattu Holopherne, figure de la Luxure, de l’Intempérance, de l’Orgueil, Judith est presque toujours vue comme l’allégorie de la Chasteté, de la Tempérance et/ou de l’Humilité.

On laissera de côté les commentaires les plus anciens parce qu’ils sont constamment repris et cités dans les textes du Moyen-âge, qui ont directement influé sur la production artistique.

Le premier commentaire médiéval qui nous retiendra est celui de Raban Maur, évêque de Mayence, qui vécut à l’époque carolingienne (v 780-856). Pour ce Bénédictin, auteur de nombreux traités savants et baptisé « Praeceptor Germaniae », Judith symbolise à la fois la Castitas et la Temperantia, deux vertus indissociables, comme le sont d’ailleurs les deux vices correspondants de Luxure et d’Intempérance, désignés en latin par le même mot de Luxuria. Aussi Judith sut-elle, selon Raban Maur, se préserver de deux types de souillure : souillure par la nourriture (en particulier le vin du festin qui aurait pu l’enivrer et la mettre à la merci d’Holopherne) et par la débauche : « Si Judith bibisset, dormisset cum adultero : sed quia non bibit […] vincere potuit, et illudere »[14]

Judith triomphe donc parce qu’elle est sobre et chaste, autant dira-t-on, que parce que sa cause est (politiquement) juste. A lire Raban Maur, elle n’a tué que parce que sa vertu était menacée. Inversement, c’est sa luxuria qui perd Holopherne. Il est tout de suite séduit par Judith. Il boit immodérément au festin. Aussi est-il vaincu. Le fait qu’il ait assiégé le peuple élu semble devenu tout à fait secondaire.

Un certain embarras perce néanmoins dans le commentaire de Raban Maur, en particulier dans cet appendice à l’Expositio in librum Judith qui vient d’être cité. C’est par le mensonge que Judith triomphe sans compter qu’elle a tout fait pour susciter le désir d’Holopherne. On sent que l’ambiguïté du personnage n’échappe pas à son hagiographe. D’où le constant souci de la justifier : les manœuvres de Judith sont un mal nécessaire au regard du but poursuivi. Il ne faut certes pas louer Judith pour ses mensonges, mais il ne faut pas non plus la condamner. En revanche nous devons l’admirer de s’être ainsi exposée au danger pour sauver son peuple : comme on voit l’alibi patriotique est convoqué in extremis.

Le fait que Judith a su se garder intacte ne paraît pas non plus aller de soi pour le théologien, d’où son insistance sur cette délicate question. Car après tout, nous n’avons que la parole de Judith. Nous sommes bien censés comprendre, certes, que Judith n’a pas plus partagé la couche d’Holopherne que son repas. Mais le narrateur n’affirme rien. On voit ce qui peut gêner Raban Maur, même s’il ne (se) le formule pas. Le texte biblique donne le sentiment que c’est Judith qui a tenté Holopherne, si bien que ces deux vices qui le perdent semblent chez lui accidentels. Holopherne n’est tombé dans le piège que lui a tendu son ennemie et ne s’est enivré, se mettant ainsi à sa merci, qu’à cause de la concupiscence provoquée par Judith : « Holopherne était sous son charme, aussi but-il une telle quantité de vin qu’en aucun jour de sa vie il n’en avait tant absorbé. » (Judith, 12, 20). C’est donc Judith qui l’a fait succomber : grave responsabilité pour une sainte…

Aussi les auteurs qui commentent le Livre de Judith se sentent-ils obligés d’insister sur la nature luxurieuse d’Holopherne. Dans les Allegoriae in Vetus Testamentum, dues à l’école d’Hugues de Saint-Victor, on lit : « Exarsit Holophernes in concupiscentia Judith voluit eam per libidinem suam violare ». On y retrouve aussi cette idée de Raban Maur : « Au camp d’Holopherne, Judith n’a pas été souillée par les aliments des Gentils » (« Judith in castris Holophernis non est polluta exis gentilibus »)

Mais pour Hugues de Saint-Victor l’essentiel est, comme nous le verrons, dans le parallèle de Judith avec l’Eglise. Même chose dans la Glossa ordinaria, où l’on retrouve aussi, cependant, la mise en relief du caractère libidineux du général de Nabuchodonosor : « Holophernes qui in Judith voluit explere immunditatiam libidinis ». Holopherne y est également présenté comme orgueilleux (superbus)[15]

Les trois significations de Judith seront constamment reprises, avec d’autres, en particulier la Force, dans la littérature morale et les livres d’Heures. Mais il semble bien que sa vertu dominante reste la Chasteté, comme c’était déjà le cas pour Prudence [16].

La figure de Judith se défera assez vite des significations allégoriques que lui avaient attachées les théologiens du Moyen-âge. A partir du XVIe siècle, on ne les trouve plus que rarement associées au personnage [17]. En revanche, tous les commentateurs l’affirment et ce sens sera réactualisé de manière éclatante à l’époque de la Contre Réforme : Judith apparaît comme l’allégorie de l’Eglise victorieuse, elle est en le « type ». Aussi ses actions sont-elles interprétées selon un minutieux – voire pointilleux – réseau de correspondances, parfois établies avec la sécheresse d’un « id est » (Glossa ordinaria), parfois plus subtiles. Chez Raban Maur, le parallèle entre Judith et l’Eglise est constant : « Judith ergo, quod Ecclesiae typum habeat, magistrorum traditio manifestat ». Ainsi, quand elle remet la tête coupée à sa servante pour que celle-ci la dissimule dans sa manche (ou son sac), c’est parce que l’Eglise ne veut pas que « pour ses fidèles, le souvenir de la victoire se perde dans la réflexion de l’esprit (qui voit) mais soit préservé avec soin dans la mémoire du cœur ». Pour l’archevêque de Mayence, il faudrait donc que les illustrateurs ne montrent pas la tête d’Holopherne, principe qui sera rarement suivi.

C’est peut-être dans les Allegoriae in Vetus Testamentum que le parallèle est poussé le plus loin : chaque péripétie, chaque aspect de l’histoire de Judith est interprété à travers cette grille de lecture. Face à Judith, qui « signifie l’Eglise » (« Judith […] Ecclesiae significat »), Holopherne est l’Antéchrist ou la Bête de l’Apocalypse [18]. De même que Judith a tranché la gorge d’Holopherne en utilisant l’épée de celui-ci, l’Eglise élimine ses ennemis en se servant de leur propre malignité. Judith n’a pas été contaminée par le désir d’Holopherne ; l’idolâtrie est également sans effet sur les vrais croyants. Hugues de Saint-Victor descend aux plus petits détails. La beauté de Judith et le fait qu’elle se pare ne le gênent pas : c’est la beauté de l’Eglise qui est ainsi représentée : « Pulchritudo Judith […] Ecclesiae pulchritudinem figurat ». Achior flagellé symbolise les martyrs chrétiens [19]. Pas plus qu’eux il n’a craint les persécuteurs, ni la mort. Quant à Manassé, mari de Judith, il est « Christus, Ecclesiae sponsus » (le Christ, époux de l’Eglise). Les théologiens du Moyen-âge ne s’accordent d’ailleurs pas sur ce point. Pour Raban Maur, Manassé incarne plutôt l’ancienne loi, dont Judith (l’Eglise) s’est séparée par son veuvage.

Il faudrait à présent dire quelques mots de l’association de Judith et de la Vierge, dont découle l’association avec l’Eglise. On voit pourquoi Judith, censée s’être gardée pure au sein même du danger, peut être considérée comme une figure de l’Immaculée. Un théologien italien d’aujourd’hui l’explique assez bien : « Les sentiments impurs qui pouvaient surgir dans le cœur d’Holopherne, Judith ne les cherchait pas mais ne les craignait pas non plus, soutenue comme elle l’était par Dieu. Ayant tranché la tête de son ennemi sans compromettre son honnêteté, elle remporta un double triomphe, moral et civique. C’est pourquoi la piété catholique vit en Judith une figure de l’Immaculée qui, préservée de l’haleine impure du tentateur, coupe la tête du serpent infernal » [20].

Saint Antonin, évêque de Florence au temps de Donatello disait en effet de Judith : « Cette femme préfigure Marie qui écrase la tête du serpent, anéantissant complètement sa superbia, qui est la tête et le commencement de tous les autres vices. Marie est préfigurée par Judith qui était vierge avant son mariage et fut par la suite une veuve très chaste, belle et dévouée qui, par sa sagesse et sa force, tua le terrible et fier Holopherne, coupant sa tête » [21]. Saint Bonaventure expliquait ainsi que la Vierge a, comme Judith, coupé la tête du Démon qu’incarnait Holopherne [22].

La Psychomachie de Prudence

Mettant en scène le combat entre les Vices et les Vertus, cet auteur chrétien (fin VI – début du VIIe siècle) attribue à Judith un rôle dans la lutte de Chasteté (Pudicitia) contre Luxure (Libido). La première transperce de son glaive la gorge de la « courtisane » Libido qui, désormais, ne s’attaquera plus aux « serviteurs et aux servantes de Dieu ».

Chasteté présente donc la « rude Judith » (« aspera Judith »), qui a méprisé « la couche ornée de pierres précieuses du chef débauché » et réprimé à coups d’épée sa « folie impudique » comme une championne de sa cause. La chaste veuve l’a vengée « avec l’audace que lui inspira le ciel ». Mais cette « femme courageuse », « qui combattait encore à l’ombre de la loi » en préfigurant notre époque, ne put remporter la victoire définitive car, conclut Prudence, il fallut pour abattre Luxure « la maternité d’une vierge qui n’a pas connu d’époux ».

Comme on le voit, le caractère patriotique de la fiction biblique est ici totalement évacué au profit de la Psychomachie. Le recours à Judith paraît finalement assez forcé : on croit difficilement à la coïncidence de la « courtisane » Libido avec le guerrier brutal et luxurieux de l’Ecriture.

Plus tard, Judith sera réutilisée pour incarner la chasteté, mais à condition de ne pas être opposée à une féminine Libido. On la montrera foulant aux pieds un homme : son ennemi Holopherne.

« Vulgarisation » des commentaires théologiques

Pour en finir avec les significations allégoriques de Judith au Moyen-âge, il faudrait dire quelques mots au sujet de la façon dont ces commentaires ont été « vulgarisés ». « Sommes » morales, livres d’Heures ou encore livres d’images comme la Biblia Pauperum ou le Speculum de Humanae Salvationis, il s’agit d’ouvrages qui ne s’adressent plus aux spécialistes mais aux fidèles, artistes ou non. On y retrouve, sous une forme souvent schématique, l’identification de Judith avec une Vertu (généralement dans les Psychomachies) et avec la Vierge ou l’Eglise.

Comme l’intérêt de ces œuvres réside surtout dans les illustrations, on ne s’attardera pas à les commenter en détail : elles n’apportent pas grand-chose de nouveau, en effet, sur le plan du sens. Quelques exemples suffiront.

Les Psychomachies sont très en vogue au Moyen-âge. Au départ, les Vices étaient généralement figurés par des animaux qui servaient de montures aux Vertus. Mais à partir du XIVe siècle, les animaux furent remplacés par des hommes célèbres de l’Histoire. Ainsi Néron était-il, par exemple, foulé aux pieds par Justice [23].

Dans les Heures de Simon Vostre [24], les Vertus foulent aux pieds pour la première fois (depuis Prudence) leurs plus célèbres ennemis. Nous trouvons ainsi Holopherne terrassé par des figures féminines : Force ou, dans La Somme le Roi, Chasteté. La Vertu abstraite se trouve ainsi relayée par un personnage qui en devient l’incarnation et se confond avec elle : c’est bien par Judith qu’Holopherne est tué.

Le Cantica de Virtutibus et Scientiis de Bartolomeo di Bologna [25] associe aux images allégoriques des Vertus des scènes où interviennent des personnages symboliques. Les Vices sont figurés par des hérétiques, des philosophes ou des tyrans. Les allégories de la Tempérance, de la Prudence, de la Chasteté ou de la Force font ainsi appel, pour symboliser les vaincus, respectivement à Sardanapale, Hérode et Holopherne.

On trouve encore au Quattrocento des exemples de Judith comme allégorie d’une Vertu. On y reviendra en étudiant l’héritage iconographique du Moyen-âge.

2- SALOMÉ

On se doute bien que le rôle de Salomé n’a pas, comme celui de Judith, alimenté les gloses savantes des auteurs. La signification de son acte est pourtant bien établie. Flavius Josèphe qui rapporte à sa façon – bien différente des Evangiles – l’histoire de saint Jean-Baptiste, fournit même le nom de « Salomé ».

Flavius Josèphe

Si l’historien juif qui rédige à l’intention des Romains de la fin du Ier siècle les Antiquités Judaïques ne mentionne pas le Christ, il connaît Jean-Baptiste dont il parle comme d’un « homme de grande piété, qui exhortait les Juifs à embrasser la vertu, à exercer la justice et à recevoir le baptême après s’être rendus agréables à Dieu en ne se contentant pas de ne point commettre de péchés mais en joignant la pureté du corps à celle de l’âme ».

Selon Josèphe, Hérode fit enfermer le saint homme car « il craignait que le pouvoir qu’il avait [sur les gens du peuple] n’excitât quelque sédition parce qu’ils seraient prêts à entreprendre ce qu’il ordonnerait. »

Les Antiquités judaïques rapportent que le prophète fut enfermé par Hérode dans la forteresse de Machera, située au-dessus du Jourdain dans la Pérée et d’où l’on aperçoit la Mer Morte ; il paraît les Juifs virent dans la défaire de l’armée du Tétrarque un juste châtiment de Dieu pour l’inique emprisonnement de Jean-Baptiste. A la suite de ses revers militaires, le roi aurait été contraint à l’exil avec sa famille ; on retrouvera cette donnée dans la légende.

Outre le nom de la prison de Jean, nous devons à Flavius Josèphe celui de Salomé : Hérodiade « épousa Hérode le Tétrarque, fils d’Hérode le Grand et de Mariamne […], dont elle eut Salomé, après la naissance de laquelle, s’indigne l’historien, elle n’eut point de honte de fouler le respect dû à nos lois pour épouser, même de son vivant, Hérode son frère, Tétrarque de Galilée. »

La fille d’Hérodiade est donc pourvue très tôt d’un nom propre (Salomé = la Pacifique, de l’hébreu « chalom »). Mais, inexplicablement, elle restera anonyme jusqu’au XIXe siècle.Des indications sont données au sujet du mariage de cette « Salomé », mais rien n’est dit du festin au cours duquel aurait été demandée la tête de Jean. Celui-ci est simplement emprisonné. Il n’est nulle part question d’exécution.

Les auteurs chrétiens des premiers siècles

Le nom de Salomé n’est donc pas repris dans la littérature chrétienne post-évangélique. On continue à appeler notre héroïne la « jeune fille » ou bien on lui prête le nom de sa mère. Origène dit par exemple que celle-ci « donna naissance à une fille du même nom » [26].

Les Pères se soucieront surtout de tirer un enseignement moral de l’épisode : c’est à ce titre qu’ils s’intéressent à Hérodiade et à sa fille. Saint Jérôme est le premier à s’en prendre à Salomé. De même que saint Grégoire de Naziance et saint Jean-Chrysostome (IVe siècle), il utilise son histoire comme exemple des conséquences néfastes que peut entraîner… la danse ! Pour Lui, Hérode et sa femme étaient décidés à sacrifier le Baptiste et ne cherchaient qu’un prétexte, que leur fournit opportunément Salomé. « Hérode, écrit saint Jérôme, jura probablement afin d’avoir le moyen de tuer Jean ; car si cette fille eût demandé la mort d’un père ou d’une mère, Hérode n’y eût certainement pas consenti. Le repas est prêt, la jeune fille est là, présente ; elle danse devant tous les convives : elle ravit tout le monde ; le roi jure de lui donner ce qu’elle demandera ».[27]

D’autres Pères, comme saint Basile, insistent sur le caractère diabolique de la scène : « C’est Satan qui a inspiré ce drame […]. La mère prête l’oreille à ses suggestions lorsque sa fille vient lui demander conseil et qu’elle répond : « Que demandes-tu, mon enfant ? Le choix nous est facile. Qu’y a-t-il pour nous de plus désirable que la tête de Jean?» [28]. Et saint Ambroise se scandalise de voir « la tête d’un prophète devenu le salaire d’une danseuse » [29].

De ces commentaires, deux points sont à retenir :

- L’accent mis sur le moyen, la danse, grâce auquel triomphe le mal, et par conséquent sur la danseuse, Salomé.

- L’insistance sur le caractère diabolique de l’épisode.

Salomé et la danse au Moyen-âge, « turpis ludus »

En sa qualité de danseuse, Salomé est donc a priori et dès l’origine affectée de connotations négatives, qui ne seront pas sans peser sur l’évolution ultérieure du personnage.

Les théologiens commencèrent très tôt à combattre les effets néfastes de la danse sur les mœurs et l’épisode qui nous intéresse tombait à pic pour illustrer le caractère diabolique d’une activité à laquelle un saint a été sacrifié. Aussi, comme on l’a vu, y fit-on couramment référence, sans grand succès d’ailleurs, puisque le goût populaire pour la danse faisait, écrit Edmond Faral[30], « le désespoir des moralistes qui la considéraient avec horreur. Mais malgré les défenses et les anathèmes, Satan conquérait toujours à ses œuvres d’ardents dévots. Toute fête s’accompagnait de danses. » On dansait même dans les églises, où, à l’occasion de la Saint-Jean d’été, s’accomplissaient de bien profanes mystères.

Cet engouement général explique la multiplication des bas-reliefs, miniatures, vitraux, représentant le Festin d’Hérode. La danse de Salomé était si bien devenue synonyme de débauche que l’évêque Gautier d’Orléans (deuxième moitié du IXe siècle) avait interdit aux clercs d’inviter des baladines, mettant en garde les chrétiens contre « ces saltatrices éhontées qui miment des jeux obscènes » et considérant que leur modèle est la fille d’Hérodiade : « turpes ludos in modum filiae Herodiadis » (jeux obscènes à la façon de la fille d’Hérodiade).

Le Franciscain Berthold de Regensbourg (XIIIe siècle) mettait tous les « états du monde » dans la « famille du Christ », « à l’exception des Juifs, vagabonds et jongleurs qui forment la famille du Diable » [31]. A ce compte, Salomé la baladine est déjà diabolique en tant que danseuse. Le fait qu’elle soit responsable de la mort de Saint Jean devient presque secondaire.

Bien sûr, de telles attaques ne pouvaient viser la danse courtoise, comme la carole du Roman de la Rose, œuvre édifiante où les allégories Courtoisie et Franchise sont montrées dansant avec grâce entre autres « Franches gens et bien enseignies / Et gens de bel afaitement » (vers 1280-81).

Mais la danse de Salomé, représentée comme un exercice de « jonglerie », ne pouvait être qu’un « turpis ludus ».

Salomé et la légende

Les Evangiles et Flavius Josèphe ne constituent pas, loin de là, l’unique matériau littéraire pour l’histoire de Salomé. L’épisode original s’est enrichi très tôt de gloses et de « broderies » diverses, quand il n’a pas été totalement dénaturé par l’imagination populaire, qui lui a ajouté péripéties et rebondissements.

La mort du Précurseur met fin au bref récit de Matthieu ou de Marc dont elle est le sujet. La légende, au contraire, non seulement étoffe ce mince canevas mais élabore souvent une suite, généralement morale, toujours romanesque. Une fois disparu le prophète, les personnages d’Hérode et surtout d’Hérodiade et de son homonyme fille prennent la vedette et sont l’objet d’une curiosité toute profane. Déjà les théologiens, en invoquant le cas de Salomé afin de combattre l’engouement populaire pour la danse, avaint développé le personnage au-delà des indications de l’Ecriture. Ils ouvraient ainsi la voie à la légende.

* Salomé décapitée ou la loi du Talion

On a dit que l’imagination populaire s’est plu à forger une suite à l’histoire rapportée par les Evangélistes. La plus répandue, en Europe comme au Proche Orient, dont Reimarus Secundus[32] nous rapporte de multiples versions, est inspirée par la lex talionis : responsable de la décollation de saint Jean, la fille d’Hérodiade est à son tour décapitée.

Une légende, « inventée pour que le châtiment fût à la mesure du crime » (Réau [33]), raconte que la fille d’Hérodiade, exilée en Gaule où elle avait suivi son beau-père, tomba à l’eau en traversant un lac gelé : elle fut décapitée par la couche de glace sur laquelle on trouva sa tête, comme celle de Jean sur le plat d’argent.

Une version un peu différente est rapportée par le Grec Polites dans un essai paru en 1904[34] : selon une légende toujours vivace dans son pays « Hérodiasé voulut traverser un fleuve gelé : la glace se brisa et elle fut engloutie ; seule sa tête resta à la surface, prise dans les glaces en punition de la mort du saint.

Reimarus Secundus cite d’autres histoires qui reprennent le même scénario :

Selon un chroniqueur espagnol du Ve siècle, nommé Dexter, l’incident se serait produit sur le Sicoris, fleuve de Llerda, en Espagne, où Hérode aurait été exilé avec Hérodias. Reimarus précise qu’il s’agit là d’une version très ancienne, même si l’existence de ce Dexter est douteuse[35].

D’après une autre légende[36], la fille d’Hérodiade aurait eu la tête tranchée par la glace du lac de Guenazereth sur lequel elle avait voulu danser pour son plaisir. C’est donc à elle, cette fois, que la danse est fatale.

Dans un récit de Georgios Cedrenus (légende byzantine du Xe siècle), Hérodias est nommé Polia et Salomé, Hérodias. Cette dernière danse pour obtenir la tête du saint. Elle y parvient mais un ange vient annoncer à sainte Elisabeth (mère de Jean-Baptiste) que le sang de son fils sera vengé. On voit s’appliquer encore une fois la loi du Talion : « Hérodias » (qui est ici la fille d’Hérode) jouait près d’une fontaine gelée ; elle y tomba et la glace brisée lui trancha le cou au moment où les personnes qui se trouvaient à proximité tentaient de la tirer de là.

Jacques de Voragine (Légende dorée, XIIIe siècle), reprend et complète cette tradition : « Et, ainsi qu’Hérode qui avait fait mourir saint Jean […] avait été puni, le châtiment tomba aussi sur Hérodiade qui avait fait demander la tête du saint par sa fille, et sur la fille qui l’avait demandée. Quelques-unes disent qu’Hérodiade ne mourut point en exil ; mais qu’ayant reçu la tête de Jean et la contemplant avec joie, la tête, par un mouvement divin, lui souffla à la figure et Hérodiade expira sur le champ. Mais des saints racontent dans les chroniques qu’elle mourut en exil, après avoir été bannie avec Hérode et cela paraît devoir être cru. Sa fille marchant un jour sur la glace, celle-ci se brisa sous ses pieds et elle disparut dans l’eau et se noya. Dans une certaine chronique, il est dit que la terre l’engloutit toute vive, ce qui peut s’entendre comme lorsqu’il est dit des Egyptiens engloutis dans la Mer Rouge : « la terre les a engloutis » [37]

On reviendra sur la légende du souffle sorti de la bouche du saint parce qu’elle permet d’expliquer certaines iconographies du XVIIe siècle [38]. Notons que Jacques de Voragine ne reprend pas le détail de la décapitation par la glace, pourtant fort pittoresque. C’est peut-être pour cela qu’on n’en trouve pas trace dans l’iconographie.

Citons encore deux exemples postérieurs à la Légende Dorée. L’histoire de la glace justicière se retrouve au XIVe siècle sous la plume de Nicephorus Callistus[39] : Salomé doit traverser un lec gelé mais la glace se brise et la jeune fille s’enfonce jusqu’au cou. Détail curieux, elle se met alors à danser dans l’eau d’une manière souple et lascive. Sa tête ayant été retenue et tranchée par la glace exécute une danse de mort (« totendanz »). Le prédicateur Abraham a Santa Clara reprend le récit du précédent auteur, qu’il cite. Pour lui, la glace trancha la tête de la jeune fille parce qu’elle remuait « ses méchants pieds dansants ».

*Salomé ou Hérodias vues comme des fées, des sorcières ou des divinités

En Italie, Hérodiade/Salomé est la fée Befana qui effraie les enfants. Le jour de l’Epiphanie, on place sur la fenêtre une poupée faite de vieux chiffons, qui est censée la représenter [40]. En France, au contraire, tantôt Hérodias, tantôt Salomé sont identifiées à la bonne fée Abonde (= abondance). Mais il existe aussi une histoire d’Hérodias, sorcière gigantesque qui lance des blocs de granit dans le lac d’Ovat[41].

En Allemagne, Hérodias fait partie de l’armée sauvage qui semble passer dans le ciel quand le vent souffle en tempête. Hérodias, ou sa fille, danse en rond dans l’air et c’est ainsi que s’expliquent les tourbillons [42]. Cette légende doit évidemment être mise en relation avec celle qui rapporte que, de la bouche du saint, sortit un souffle violent qui envoya dans les airs celle qui portait le plat.

Dans son livre Croyances et Légendes du Moyen-âge, Alfred Maury écrit, au sujet des équipées de sorcières qui remontent au culte de Diane ou de Holda : « cette Holda était la même divinité que Freya. [Elle était] identifiée par les Romains à Diane et à Vénus, on l’appelait aussi Benzozie, Pharaïlde ou Hérodiade. Ce dernier nom est postérieur à l’établissement du christianisme. Il lui fut donné d’après la tradition, répandue au Moyen-âge, qu’une fois Jean-Baptiste mort, la femme d’Hérode fut condamnée à errer chaque nuit dans les bois, sans pouvoir prendre de repos, depuis minuit jusqu’au chant du coq ». Alfred Maury conclut un peu vite qu’Hérodias est « la femme d’Hérode ». Il peut aussi bien s’agir de Salomé, souvent nommée comme sa mère, puisqu’elle n’a pas d’identité propre.

*Salomé dans l’hagiographie

Panofsky remarque que Salomé trouve alors place, de façon inattendue, dans l’hagiologie [43]. Une légende rapportée dans l’Ysengrinus du moine Nivardus de Gand [44] reprend l’identification à à Pharaïlde ou Verelde, l’une des patronnes de cette ville. Sous la plume de ce moine du XIIe siècle, on voit Salomé acquérir une dimension véritablement romanesque comme héroïne d’une histoire d’amour contrariée impliquant saint Jean. « Hérodias, écrit Nivardus, était follement amoureuse du Baptiste et avait fait le vœu de n’épouser aucun autre homme » (« Voverat hoc dempto nullius esse viri »). Son obstination provoqua la colère de son père qui fit atrocement décapiter le saint innocent (« Offensus genitor comperto prolis amore / Insontem sanitum decapitavit atrox »). Loin d’avoir demandé la mort de Jean, la jeune fille est ainsi lavée de toute culpabilité. Elle recueille pieusement la tête, qui lui est apportée sur un plat. Elle la prend « entre ses doux bras », l’arrose de ses larmes et essaie de la baiser. Mais la tête lui échappe et la fait voler dans les airs ; le souffle qui sort en tourbillonnant de la bouche du saint l’emporte par une ouverture du toit. Poursuivie par l’esprit de celui qui avait refusé son amour, elle souffrit longtemps, réconfortée néanmoins par l’adoration des foules. Enfin, peut-être parce que, comme la véritable Pharaïlde, elle a été fidèle à un vœu de virginité, elle fut vénérée comme une sainte :

Nunc ea nomen habet Pharaildis, Herodias ant,

Sultria nec subiens nec subeunda parii. [45]

Comme on le voit, Nivardus synthétise dans son récit plusieurs légendes, auxquelles il ajoute des développements de son cru, à moins que ce thème de l’amour contrarié n’ait existé avant lui, et qu’il n’ait fait que le reprendre.

* Saint Jean-Baptiste, dieu de l’amour

La version peu orthodoxe que je viens de rapporter doit probablement être mise en relation avec les chansons populaires et les rites qui accompagnaient la célébration de la Saint-Jean. Tout à fait curieusement, le Baptiste était devenu un dieu de l’amour, sans doute parce que sa fête coïncidait avec le solstice d’été et les réjouissances qui accompagnaient les récoltes. Il occupait la place de Freyer, dieu du soleil, protecteur de l’amour et du mariage. Son symbole était une roue. A la Saint-Jean, on faisait rouler du haut des montagnes une roue en flammes [46]. On considérait que le jour de la Saint-Jean était celui des oracles d’amour. En France (Berry) les jeunes filles, au lever du soleil, regardaient dans un puits pour y voir leur reflet accompagné de celui de leur futur mari (RS, p. 48). L’eau était réputée posséder un pouvoir magique particulier le jour de la saint-Jean. Aussi adressait-on au saint cette prière :

Onde, je plonge mon pied en toi

Saint Jean je t’en supplie

Fais-y apparaître

Le bien-aimé de mon cœur. (RS p. 48)

On allait jusqu’à se moquer du saint comme d’un satyre. Une légende portugaise raconte qu’il a fait couler une source d’argent afin d’y attirer les jeunes filles, mais aucune ne s’y laisse prendre, à la fureur du saint :

Sao Joao para ver os moças

Fez une fonte de prata ;

As moças nao vao a ella

Sao Joao todo so mata (RS, p. 49)

A partir du XIIe siècle, l’Eglise supprima les prières nocturnes de la Saint-Jean parce qu’à cette occasion les jeunes filles perdaient trop souvent leur virginité. Déjà saint Augustin avait mis en garde les fidèles contre les danses et les chants lascifs de la Saint-Jean. Divers conciles interdirent ces chants et ces danses en des termes qui montrent que ces choses se passaient dans les églises (RS, p. 51)

Judith et Salomé dans le théâtre religieux

Le théâtre religieux joue un rôle non négligeable dans l’évolution de l’iconographie de Judith et de Salomé. Les textes qui nous intéressent sont principalement les Mystères (Mystère du Vieux Testament, Passions, et, en Allemagne, Passions et Taufertragödien ou « Tragédies du Baptiste »). Ils remontent au XIVe siècle et se relient aux drames liturgiques des XIIe et XIIIe siècle.

C’est au XVe siècle que les œuvres sont le plus nombreuses ; les représentations, à Paris et dans toutes les grandes villes de l’est, attirent un public passionné. En général, les auteurs dramatiques s’inspirent des Evangiles canoniques, des Apocryphes et de la Légende Dorée, moins souvent de l’Ancien Testament. Depuis le XVe siècle, ils utilisent aussi les Méditations sur la vie de Jésus-Christ de saint Bonaventure, qui datent de plus d’un siècle. Cet ouvrage montre les personnages en action, les fait parler. C’est déjà en somme du théâtre, comme le souligne Emile Mâle : « Tout parle dans ce livre : Dieu, les anges, les Vertus, les âmes. » [47]

Le théâtre influence l’iconographie de deux manières différentes : par l’introduction de scènes nouvelles qui « ont donc été jouées avant d’être peintes » (Emile Mâle, p. 43) ; mais aussi parce qu’il fait voir différemment (de façon bien plus réaliste) des scènes que les miniaturistes et les sculpteurs représentaient déjà. Les scènes nouvelles sont très nombreuses. Emile Mâle en donne des exemples pour la Bible et les Evangiles et notamment dans l’iconographie de David. Jusqu’au XVe siècle, les enluminures montraient celui-ci à genoux, demandant pardon à Dieu pour avoir péché avec Bethsabée. Désormais, c’est la faute qui est montrée plutôt que la pénitence. Dans un Livre d’Heures enluminé de Bourdichon, on voit Bethsabée nue, plongée jusqu’aux hanches dans la fontaine. David épie la scène du haut d’un balcon. Cette iconographie suggestive a eu la fortune que l’on sait. On la doit au Mistère du Viel Testament, que Bourdichon vit probablement jouer à Tours.

Plusieurs scènes de la vie du Christ entrent aussi dans l’iconographie après avoir été jouées dans les Mystères : les noces de Cana, la rencontre avec la Samaritaine, la Tentation, la femmes adultère, la multiplication des pains, les marchands chassés du temple, etc.[48] Selon Emile Mâle, la scène, souvent représentée par les graveurs septentrionaux, où Hérodiade perce le front de saint Jean-Baptiste, scène qui ne se trouve ni dans l’Evangile, ni dans l’art italien du XVe siècle, vient des Mystères, et en particulier du Mystère d’Arras attribué à Mercadé, où l’on trouve cette didascalie : « Cy apporte la fille le chief saint Jean-Baptiste à sa mère et Hérodias frappe ledit chief de son couteau, sy qu’elle lui fist une plaie deseure l’œil »[49]

Le plus intéressant n’est peut-être pas l’introduction de scènes inconnues auparavant dans l’iconographie, mais le fait que le théâtre modifie la vision de scènes déjà familières au public grâce aux images des Bibles et aux sculptures des cathédrales. Les spectateurs des Mystères entraient dans l’intimité des personnages bibliques, devenus des êtres de chair et de sang, leurs semblables. Ils pouvaient voir, dans une scène de Nativité, Joseph faisant chauffer des langes ou allumant le feu sous la marmite. Même si l’illusion n’était pas toujours parfaite, notamment parce que les rôles de femmes étaient tenus par des hommes[50], les « tableaux vivants » des Mystères, avec leurs décors et leurs costumes somptueux, étaient bien plus réalistes que les images de la même époque et satisfaisaient bien davantage la soif d’identification. L’Eglise le savait bien, qui organisait elle-même ces représentations pour aviver la foi populaire. Rentrés chez eux, les artistes « peignaient donc ce qu’ils avaient vu. » (Emile Mâle, p 42)

JUDITH DANS LE MISTERE DU VIEL TESTAMENT

Une partie de ce Mystère est consacrée à la délivrance du peuple de Béthulie par Judith. L’intention des auteurs anonymes de la pièce est exposée au début de l’histoire de Joseph, où Dieu le Père explique que les malheurs des patriarches ne sont que des figures des souffrances réservées à son Fils.

Le choix de certains personnages plutôt que d’autres est significatif : Adam, Noé, Abraham, Joseph, Moïse, David, Salomon, Job, Tobie, Suzanne, Judith et Esther étaient, comme le souligne Emile Mâle, les « figures les plus populaires de Jésus et de Marie »[51]. On met donc en scène les épisodes de l’Ancien Testament où elles apparaissent parce qu’elles annoncent l’Evangile.

Le Mistère du Viel Testement a certainement contribué à populariser l’histoire de Judith, qui s’y déploie dans tous ses détails y compris les plus scabreux. L’action commence à Béthulie ; à la fin, après le retour triomphal de la justicière, le spectateur assiste encore à la découverte du cadavre d’Holopherne par son second, Vagas (le Bagoas de la Bible) et à la consternation des « Assyriens ». L’héroïne est appelée Judith (la graphie Iudic est également fréquente au Moyen-âge) et sa servante Abra [52]. Arrivée au camp ennemi, elle est conduite devant Holopherne. Le général commence par lui tenir des propos galants :

[…] Nos deux cœurs

Pourraient-ils trouver chance

En amoureuse concordance ?

Et le spectateur assiste alors à un badinage courtois assez comique vu le contexte :

Parler d’amours il nous convient.

ou :

Est-il des amours deshonnestes ?

Mais la brutalité du soudard pressé qu’il faut satisfaire sous peine de mort ne tarde pas à reprendre ses droits. L’ultimatum est signifié à Judith par Dagar en ces termes :

[…] Je vous dis, dame

Que Monseigneur est de telle flamme

Enflambé touchant vostre amour

Que pour apaiser sa clamour

Vous fault par amoureux deduyt

Coucher avec lui cette nuyt

Du brief il vous fera mourir.

Lors de sa première entrevue avec Holopherne, Judith avait mis fin à ses avances en se prétendant affamée : on manque de tout à Béthulie assiégée. Mais cette fois, il lui faut feindre de céder, car c’est le seul moyen d’accomplir son dessein : enivrer le général et le tuer. Elle demande deux faveurs à Holopherne : être assise devant lui au festin, peut-être pour le tenir à distance et occuper à table une place plus honorable, mais surtout pour le surveiller et l’inciter à boire sans relâche :

[…] Me déplaist

Que vous ne bevez autrement

Vous vous épargnez.

La deuxième faveur est de pouvoir continuer à adorer son Dieu. Elle s’assure ainsi toute la liberté de mouvement dont elle a besoin. Si elle sort en pleine nuit, c’est pour prier, ainsi pourra-t-elle s’enfuit après le meurtre.

La scène intitulée « Comme Judith couche avec Holopherne », qui précède « Comme Judith occit Holopherne » ne manque pas de sel si l’on songe qu’il s’agit de théâtre religieux. C’est Judith qui rappelle que le moment est venu de se retirer :

Comme il me semble

Monseigneur, il est temps et heure

D’aller reposer.

Provoquant le commentaire émoustillé de Dagar :

Un beau petit Holophernes

Ferez cette nuyt.

A quoi son maître répond qu’il s’y emploiera en effet. Puis il réclame un baiser à Judith qui s’exécute comme l’indique la didascalie : « Elle le baise » ». Elle demande à être laissée seule avec Holopherne, qui l’attend au lit dévêtu. Elle adresse alors à Dieu une longue prière par laquelle elle demande du soutien pour que « Ce faulx cuer insatiable / Soit à ce jour suppédité. » Enfin elle prend le « cousteau » d’Holopherne et sans autre forme de procès « lui coupe le col ». Sa tâche accomplie, elle réveille sa servante qui s’affole, n’étant au courant de rien. C’est la nuit. Judith prend une lanterne. Les gardes ne s’étonnent pas de la voir. Retour à Béthulie où l’on se réjouit. Désespoir sous la tente à la découverte du cadavre d’Holopherne.

Il faut se replacer dans le contexte de l’époque et se souvenir que Judith tient depuis longtemps un rôle dans la Psychomachie pour comprendre la signification qui lui est donnée dans ce Mystère. Il ne fait pas de doute qu’Holopherne incarne l’Intempérance, puisqu’on le voit s’enivrer, et surtout la Luxure, selon la tradition. Coucher avec Judith est chez lui une obsession et c’est, semble-t-il, pour cela, une fois de plus, qu’il est tué. [ 53]

Que représente alors Judith ? Est-ce Pudicitia comme chez Prudence ? Cette assimilation paraît difficile étant donnée son attitude équivoque dans la pièce. L’ellipse est plus difficile au théâtre que dans les arts plastiques, les scènes de séduction notamment plus faciles à éviter dans un cycle peint ou sculpté. Celles-ci sont en outre nécessaires au spectacle. Mais elles influent sur l’idée que le spectateur se fera de Judith. Sans doute se laisse-t-elle étreindre par Holopherne pour l’endormir. Mais le baiser aura été donné et vu. Elle s’isole avec le général dans une intimité suggestive, même si c’est pour la bonne cause. En paroles aussi, elle est impudique. C’est pourquoi, et malgré la prière qui rappelle le caractère sacré de sa mission, Judith est peu convaincante en Pudicitia. De plus, parce qu’elle incite Holopherne à boire, elle incarne mal la Tempérance.

Ce sont peut-être de tels spectacles qui ont inspiré à des peintres ou graveurs comme Cranach, les Beham ou Georg Pencz [54] leurs surprenants Banquets d’Holopherne, où Judith ressemble davantage à une courtisane qu’à un parangon de vertus. Y avaient-ils assisté ? ou les connurent-ils à travers des miniatures ou des peintures ? La deuxième hypothèse paraît plus vraisemblable, mais on ne peut rien affirmer avec certitude.

SALOME DANS LES MYSTERES ET LES TAUFERTRAGÖDIEN (TRAGEDIES DU BAPTISTE)

Saint Jean-Baptiste est l’un des personnages des Passions qui mettent en scène la vie du Christ. De ce fait, Hérodiade et surtout Salomé, dont on montre les prouesses acrobatiques pour le plus grand plaisir du public, étaient devenues pour les spectateurs des figures familières.

Le premier texte ayant élaboré la Täufertragödie est le Heliand, poème en vieux saxon du IXe siècle. Il reprend le scénario classique, sauf sur un point : c’est Hérodiade qui fait emprisonner – et de plus torturer – Jean. Les Mystères qui en dérivent, comme la pièce de Ekkehart von St Gallen (Xe siècle), mettent l’accent sur la danse de la « catin impudente ». Salomé ne se contente pas de danser, elle chante aussi, en s’accompagnant d’une lyre [55].

La deuxième journée du Mystère de la Passion d’Arnoul Gréban (2e moitié du XVe siècle) nous fait assister au festin d’Hérode [56]. Hérodiade se plaint de « Jehan, cest hermitte infame / Qui toujours me desprise et blasme. » Elle voudrait bien se débarrasser de lui, mais Hérode craint de provoquer la colère du peuple et sa révolte :

Le peuple l’aime forment

Par quoy je le craingz, se je traictoie

Son mal ou a mort le mettoie

Qu’il en sourdist sedition.

Ce raisonnement plein de bon sens n’apaise pas la colère de la reine. Il lui faut absolument se venger. Une idée lui vient, faire danse sa fille devant Hérode :

Sire roy, j’avaie songé

Ung moien assès convenable :

que tantost que serez a table

ma fille qui est bien mobille,

souple de corps, gente et habille,

venist faire un esbatement

devant vous, saultant gentement ;

et lors que l’esbat ara fait,

vous la mettrez a l’abandon

de vous demander quelque don

qui mieulx a son veil pourra duyre ;

et lors je la vouldra instruire

quel chose elle demandera.

Il s’agit évidemment de la tête du saint. Avec l’accord du roi, Hérodiade fait donc la leçon à sa fille :

S’il vous promet aucune chose

ne demandez ne ce ne quoy

mes retournez par devers moy

et je vous dirai quel demande

vous lui ferez.

La jeune fille danse alors, provoquant l’admiration des convives. On devine à cecommentaire qu’il devait s’agir d’une danse acrobatique, requérant la souplesse d’une professionnelle :

C’est si bien fait à mon plaisir

que pour impossible m’appert

que corps d’homme tant soit appert

sceut faire chose plus nouvelle.

Hérode lui offre comme prévu de choisir ce qu’elle voudra pour sa récompense. Elle répond :

je demande pour toutes choses

en ce plat que j’ay préparé

le chef hors du corps séparé

de Jehan qu’on nomme Baptiste.

Le roi feint alors la consternation avant de céder. La jeune fille assiste à la Décollation et, comme elle n’ose prendre elle-même la tête coupée, le bourreau se moque grossièrement d’elle et de son trophée :

Tenez, or la portez bouillir

et puis en faictes des pastés.

Salomé rapporte la tête à sa mère, qui se réjouit férocement :

Ha ! perverse charogne morte,

faulx bigot de mauvais chastoy ;

or suis je vengee de toy

a ton dueil et confusion.

Comme on voit, l’auteur n’a pas hésité cette fois à modifier sur certains points le canevas évangélique ; en faisant notamment d’Hérode le complice d’Hérodiade, alors que dans la Bible, sa femme lui a forcé la main, il reprend la substance du commentaire de saint Jérôme[57] qui considère la demande de « Salomé »[58] a été préméditée par le couple pour se débarrasser du prophète. La jeune fille apparaît ainsi doublement manipulée et, d’une certaine façon innocentée. L’admiration des spectateurs pour sa prouesse devait encore augmenter la sympathie qu’elle pouvait inspirer. D’ailleurs, dans la Passion de Jean-Michel, qui remanie celle d’Arnoul Gréban, on lui reconnaît de la dignité. L’un des convives s’écrie même : « Elle est bien digne d’être reine ! »[59].

D’autres modifications, plus « anecdotiques » mais non dépourvues de conséquences, apparaissent à la faveur du théâtre. J’ai déjà indiqué que dans la Passion d’Arras, attribuée à Mercadé, Hérodiade mutile le chef du saint. Emile Mâle suppose qu’une telle légende a dû naître à Amiens, qui possédait la partie antérieure de la tête ; on voyait à gauche, près de l’orbite, une petite ouverture dans le crâne. C’est sans doute pour expliquer cette blessure qu’on a imaginé l’épisode du coup de couteau[60].

Les spectateurs allemands avaient eux aussi l’occasion d’assister à des Mystères. Lucifer est l’un des protagonistes du Jeu de la Passion de Alsfelder (1510) : furieux des nouveaux enseignements de Jean, parce qu’il a peur de perdre le fruit de sa peine, à savoir la séduction d’Eve, il envoie un démon déguisé en vieille femme qui conseille à Hérodiade, mortellement offensée par le saint, d’inciter le roi à le faire mourir. Comme Salomé interroge sa mère sur ce qu’elle doit demander, le démon intervient de nouveau et suggère d’exiger la tête du Baptiste. Hérodiade triomphe, mais l’envoyé de Satan dépouille alors son déguisement et s’écrie qu’il a obtenu ce qu’il voulait : le meurtre de l’innocent. Il va se faire féliciter par son maître. Lucifer ordonne alors qu’on lui amène la mère et la fille. L’un des diables de sa suite les invite à la cour de Satan, en leur promettant de leur offrir à boire du soufre et de la poix. Lucifer salue ironiquement ses invitées : elles l’ont si bien servi qu’il tient à les avoir désormais près de lui. Puis tout le monde se précipite joyeusement vers le lieu des supplices[61].

En 1549, un Mystère de Johannes Al est représenté en deux journées consécutives par les bourgeois de Solothurn. Plusieurs drames en latin sont joués au XVIe siècle. Le meilleur, selon Reimarus (p 71), est l’œuvre du prêtre catholique Jacob Schoepper (1546).

Il existe aussi en Allemagne une tradition un peu différente, celle des Täufertragödien. L’histoire du Baptiste est isolée de la vie du Christ, dont elle n’est, dans les Mystères, qu’un épisode. Ces « tragédies du Baptiste » sont assez nombreuses. On en donnera quelques exemples :

La Täufertragödie de Hans Sachs date de 1550. Cette fois, Hérodiade craint l’influence de Jean sur Hérode. Elle se concerte avec sa fille : on pourrait empoisonner le prophète ou le faire assassiner, mais il importe que ce soit avec l’accord du roi. Salomé a alors l’idée de danser devant Hérode quand il se sera bien enivré. Une fois la tête du saint obtenue, Hérodiade se moque cruellement de sa victime (RS p 73-74)

On continue à jouer des Täufertragödien jusqu’au XVIIe siècle. Dans celle de Cornelius Schonaeus (1652), Salomé propose elle-même de danser et suit le conseil de sa mère, qui lui dit de réclamer la tête de Jean. L’ayant obtenue, les deux femmes folles de joie se moquent du prophète : « mortui non mortent » (RS p 82). Cette dernière scène est, comme on l’a vu, fréquente dans le théâtre religieux. On la retrouvera dans l’iconographie septentrionale en particulier.

Bien qu’écrites et représentées au XVIe et encore au XVIIe siècles, ces œuvres perpétuent la tradition du mystère médiéval. C’est pourquoi elles sont à leur place dans l’étude de l’héritage du Moyen-âge[62].

II- L’HÉRITAGE ICONORAPHIQUE DU MOYEN-AGE

Il n’y a évidemment pas une iconographie médiévale de Judith et de Salomé. Le traitement des deux sujets varie considérablement selon les périodes et les pays (France, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne, etc.). Le fait de rencontrer un type plutôt qu’un autre s’explique moins par un choix personnel que par l’imitation d’un ou de plusieurs modèles datant eux-mêmes parfois d’époques différentes. Mais il n’est pas toujours commode de démêler les influences.

Ainsi, les manuscrits carolingiens du Livre de Judith montrent-ils l’héroïne sur le chemin du retour à Béthulie alors que cette séquence est absente des cycles byzantins. Mais un miniaturiste qui reprend sur ce point la tradition carolingienne peut sur un autre s’en écarter pour adopter l’iconographie byzantine.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure et comment les artistes de la renaissance, davantage tournés vers l’antiquité, ont utilisé l’héritage médiéval. Il est raisonnable de penser qu’ils ont puisé dans le stock de types iconographiques légués, comme les commentaires théologiques, par le Moyen-âge.

Parler d’héritage suppose également de se situer au tournant des deux grandes périodes ; or celui-ci se produit beaucoup plus tôt en Italie que dans les pays du nord ; des artistes du Trecento comme Giotto ou Pisano, qui n’appartiennent plus tout à fait au Moyen-âge par leur style, tiennent au passé par leur thématique et le contenu de leurs œuvres. Le Banquet d’Hérode de Giotto, par exemple, de signification indiscutablement religieuse, diffère fondamentalement de ceux de Filippo Lippi ou de Donatello, dont le caractère mondain est évident.

Ces raisons font que mon objectif a surtout été de recenser les types disponibles au début du XVe siècle, en indiquant, chaque fois que c’était utile, comment les influences du Moyen-âge se faisaient sentir jusqu’au XVIe siècle, dans des œuvres rien moins que médiévales par leur style, telles les Judith de Donatello, de Giorgione ou du jeune Titien.

Très présente au Moyen-âge, Judith apparaît à la fois comme une figure emblématique et comme l’héroïne d’une histoire en plusieurs épisodes que miniaturistes et sculpteurs ont surtout représentée dans les Bibles ou dans les sculptures et vitraux des cathédrales.

L’iconographie médiévale de Salomé est probablement aussi abondante, en particulier dans les pays du nord. Mais, contrairement à Judith, la belle-fille d’Hérode n’est encore qu’une comparse dans l’histoire de Jean-Baptiste, où, comme on l’a vu, elle joue les intermédiaires. Sa mission achevée (séduire le roi par une danse et venger sa mère), elle devrait rentrer dans l’ombre. C’est à Hérodiade, moralement responsable du supplice du saint, que revient théoriquement, avec le chef coupé, la première place. Pourtant, dès le Moyen-âge, cette jeune fille que les Evangélistes mentionnaient à peine a su s’imposer et frapper les esprits par ses acrobaties et sa sensualité, ou au contraire par sa dignité et l’importance que lui confère sa fonction de céphalophore.

L’héritage iconographique médiéval est plus complet et plus riche cependant pour Judith que pour Salomé ; cette dernière ne conquiert son autonomie picturale que tardivement, ce qui fait d’elle une production du dernier Quattrocento, alors que Judith est, dès le début, la véritable protagoniste de son histoire.

1) JUDITH

Je n’ai pas cherché à rassembler de manière exhaustive les représentations de Judith au Moyen-âge, voulant surtout me faire une idée précise des types disponibles au moment où les artistes de la renaissance commencent à traiter le personnage. J’ai indiqué plus haut quelles significations les théologiens lui attachaient ; on les retrouve dans l’iconographie et plus particulièrement dans les images ou sculptures emblématique centrées autour d’un moment significatif. Dès qu’il s’agit de prélever dans l’histoire de Judith des moments clés, deux choix semblent s’imposer : la décapitation d’Holopherne ou l’exhibition par Judith de son trophée.

L’héroïne doit être aisément reconnaissable. Aussi la montre-t-on rarement à la fois hors du contexte de son histoire et sans ses attributs, l’épée et la tête coupée. Cela n’arrive que si elle est utilisée comme symbole de la Chasteté ou de la Fidélité[63]. Un chien couché à ses pieds rappelle alors cette vertu mais celle-ci peut également être associée à la représentation devenue conventionnelle de Judith avec ses attributs ou « en action ».[64]

C’est souvent le contexte, un couplage, par exemple, qui permet de précise à quelle vertu, à quelle signification conventionnelle renvoie une représentation. Ainsi Judith, préfigure de la Vierge ou allégorie de l’Humilité, peut-elle être jumelée avec Esther ou Jaël, voire avec David ou Judas Macchabée ; on l’associe aussi couramment à Lucrèce (elle incarne alors la Chasteté) et même à des personnages négatifs[65].

Qu’il s’agisse d’une image emblématique ou d’une illustration plus narrative[66], l’iconographie reste grosso modo la même. Elle varie plutôt en fonction des lieux et des époques.

1- Les cycles narratifs

On les trouve principalement dans les Bibles, soit à l’incipit, soit dans le texte.

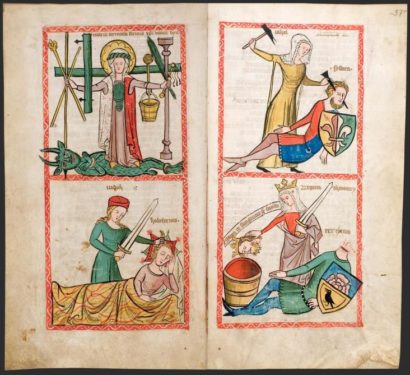

Le premier cycle qui ait été conservé se trouve dans la Bible carolingienne de Saint-Paul, datant de la 2e moitié du IXe siècle[67]. Toutes les variantes iconographiques de l’histoire de Judith[68] y sont déjà, sauf une.

Le registre supérieur nous montre simultanément le départ et le retour de la justicière. A droite, Judith salue ses concitoyens tandis que sa servante a déplié l’étoffe contenant la tête d’Holopherne. Ainsi, selon un procédé courant au Moyen-âge, l’issue de l’entreprise est-elle anticipée. Dans le registre du milieu, nous voyons Judith au camp babylonien, en compagnie de sa servante (à droite). Un garde la conduit devant Holopherne, assis sur un trône. En bas à gauche, Judith brandit l’épée sur le général allongé sur son lit, déjà décapité. La place centrale de ce dernier registre est occupée par Judith et sa servante, cette dernière recevant la tête coupée des mains de sa maîtresse. A l’extrême droite, les deux femmes quittent le camp, non sans un dernier regard en arrière, jeté par la servante.

Le miniaturiste a donc figuré Judith dans les situations qui deviendront familières par la suite. Ne manque que la scène de décapitation proprement dite. On voit seulement Judith lever son épée. Sans doute la représentation du corps d’Holopherne recevant le coup a-t-elle paru faire double emploi avec celle du cadavre.

De la scène de la décapitation, il existe deux modalités : tantôt Judith fait face à sa victime, tantôt elle l’attaque sans être vue de lui. C’est ce dernier choix qu’a fait le miniaturiste d’une Bible byzantine de la première moitié du Xe siècle[69]. Holopherne, imberbe, semblable par son costume à un roi grec, est allongé. La servante n’assiste pas à l’exécution, mais peut-être s’agit-il d’une omission de copiste. Il semble bien que la décapitation « par derrière » soit une tradition byzantine[70].

La représentation de la scène du Retour à Béthulie a probablement, en revanche, une origine carolingienne. On la trouve dans la Bible de Saint-Paul, déjà mentionnée, œuvre de l’Ecole de Saint-Denis. C’est l’iconographie qui deviendra si populaire au Quattrocento, celle de Botticelli par exemple : Judith avance majestueusement, suivie de sa servante, qui a glissé dans sa manche la tête d’Holopherne. Dans les Bibles byzantines, au contraire, on se désintéresse de Judith sitôt que sa mission est accomplie[71].

La Bible de Winchester (Chapter House, Cathédrale de Winchester, XIIe siècle) offre un exemple particulièrement intéressant de cycle narratif. Le frontispice du 2e volume illustre abondamment les différentes péripéties de l’entreprise de Judith ; on voit d’abord comment Achior, pour avoir exprimé des doutes sur les chances de victoire de son camp, est banni et lié à un arbre à proximité des positions ennemies. Le registre intermédiaire montre Holopherne festoyant avec sa suite. Il offre une coupe à Judith, qui a revêtu ses plus beaux atours pour la circonstance. A droite, sous la tente, c’est le meurtre d’Holopherne. Judith, accompagnée de sa servante, fait face au général, abruti par l’ivresse. Le dernier registre, inachevé, présente Judith de retour à Béthulie et exhibant son trophée ; la scène finale est la bataille au cours de laquelle les Béthuliens écrasent les assiégeants, démoralisés par la perte de leur chef.

Outre la bataille finale, ce manuscrit introduit dans le cycle de Judith une scène importante, celle du Festin d’Holopherne, que les peintres et graveurs allemands du XVIe siècle, peu sensibles sans doute à la grandeur de la justicière, représentèrent avec complaisance. Dans une bible allemande, la scène de la réception de Judith par Holopherne est d’ailleurs assez équivoque : les deux personnages sont très près l’un de l’autre et le général a pris la main de Judith.

Les cycles ne sont pas toujours aussi complets. Herrade de Landsberg qui rassemble dans son Hortus Deliciarum (1159-1175) les « fleurs des écrits sacrés et philosophiques » qu’elle a réunies, dit-elle, « dans son délicieux jardin avec le zèle d’une abeille inspirée par Dieu », ne montre que deux scènes de l’histoire de Judith ; la première est celle du meurtre : l’héroïne tranche la gorge par derrière (iconographie byzantine). Elle a attrapé ses cheveux de la main gauche et son épée est en train de scier le cou ; sa servante l’a attrapée familièrement par l’épaule. Herrade de Lansberg a également représenté le Retour à Béthulie. A gauche, Judith avance, suivie de sa servante. La première a la tête d’Holopherne dans sa manche. A droite, les remparts de Béthulie. La tête d’Holopherne est plantée sur une pique, détail assez rare dans l’iconographie de Judith[72].

Le cycle narratif sculpté du portail occidental de la cathédrale de Chartres est un peu plus tardif (début du XIIIe siècle). Les voussures de droite mettent en scène des épisodes clés de l’histoire : Judith se concerte avec Ozias, se couvre ensuite la tête de cendres dans son oratoire avant de sortir de la ville, symbolisée par une forteresse égale en dimension aux figures. Elle est accompagnée de sa servante. Le quatrième comportement la montre prosternée devant Holopherne, flanqué de l’un de ses hommes, probablement Bagoas. Dans le dernier, les places sont inversées : c’est le général qui gît aux pieds des deux femmes et Judith introduit la tête coupée dans le sac. Les choix des séquences est révélateur des intentions des commanditaires : toute ambiguïté est effacée et l’accent est mis sur le caractère religieux de l’entreprise.

On a montré que les programmes des bas-reliefs de Chartres étaient directement inspirés par les écrits de théologiens comme Raban Maur [73], dont j’ai indiqué plus haut l’importance qu’ils accordaient à l’Ancien Testament et à l’histoire de Judith. L’iconographie est en gros la même que celle des bibles romanes décrites ci-dessus. Ces œuvres constituent une sorte d’ « aide-mémoire » à l’usage du peuple : il suffisait que l’on identifiât Judith, son histoire était supposée connue.

2- Les images isolées

Ce type de représentation est contemporain des cycles narratifs ; certains miniaturistes y ont simplement prélevé une séquence frappante ou significative, d’autres ont dépouillé Judith de tout contexte reconnaissable.

Les initiales des incipit des bibles

La scène la plus souvent représentée à l’incipit (plus rarement à la fin) du Livre de Judith est la décapitation. Elle s’inscrit généralement dans l’initiale A (Arphaxad ou Arpaxad). Plusieurs variables sont à prendre en compte déjà dans ces images : la place de Judith par rapport à Holopherne, la présence ou non de la servante et son rôle, le décor. Dans le Codex Barberini [74], les personnages sont placés sur un fond uni, hors de tout environnement, tente ou palais. Placée derrière Holopherne qui dort sagement dans son lit sur lequel il semble flotter, Judith lui scie consciencieusement le cou. L’iconographie byzantine de ce manuscrit n’est pas surprenante ; on y décèle l’influence stylistique du monastère bénédictin de Monte Cassino, qui avait établi des relations avec Constantinople [75].

Dans une bible conservée à Oxford [76], la victime, assise nue sur son lit offre complaisamment sa gorge à la justicière. Même iconographie dans un manuscrit anglais du XIIIe siècle [77] : on s’y préoccupe fort peu de la vraisemblance, seul compte l’acte symbolique de mise à mort. Une étoffe tendue verticalement suggère quelquefois la tente, c’est bien suffisant.

Il y a cependant des artistes qui par souci de vérité historique ou par goût du détail, montrent, comme ces deux miniaturistes allemands du XIIIe siècle[78], le moment précédant l’exécution. Judith lève l’épée sur Holopherne endormi. A droite, on voit la servante qui attend ou – le moment suivant est alors représenté à droite – qui reçoit la tête. Judith a saisit Holopherne par les cheveux. On reconnaît aisément le décor d’une chambre et même l’intérieur d’une tente.

Alors que la scène de la décapitation, très fréquente au Moyen-âge, devait ensuite être abandonnée jusqu’à la deuxième moitié du XVIe siècle, la représentation emblématique de Judith avec ses seuls accessoires, s’est imposée pour longtemps : ce qu’elle a de particulier, c’est qu’elle isole totalement du contexte de son exploit l’héroïne, sainte interchangeable pourvue de l’attribut chargé de la faire reconnaître. Il existe d’ailleurs à ma connaissance au moins un cas où Judith se trouve, du coup, pourvue d’une auréole (Bible d’Hirsau).

Ses attributs (tête coupée, épée) suffisent néanmoins à la caractériser [79]. La Bible de Parme, qui date de la même époque, fournit un exemple un peu différent de cette iconographie dépouillée : il semble que Judith n’ait pas réussi du premier coup à trancher la tête d’Holopherne, qu’elle tient de la main droite, non encore détachée du tronc. Comme plus tard la Judith de Donatello, elle semble se disposer à porter le dernier coup. Mais l’absence de tout décor fait de cette miniature une représentation emblématique, qui annonce les figures de Vertus foulant aux pieds les Vices correspondants. C’est le schéma de la psychomachie[80], que l’on retrouvera avec la Judith de Giorgione.

- Judith associée à une Vertu

Certaines représentations de Judith comme allégorie de la Fidélité conjugale ou de la Chasteté font abstraction de sa mission de justicière mais elles sont rares. Sur le portail occidental de la cathédrale de Chartres, un chien, symbole de ces vertus, est couché aux pieds de l’héroïne[81]. L’épée et la tête coupée, ses attributs ordinaires, ne sont pas visibles. On ne sait que cette noble figure de femme est Judith que parce que son histoire est montrée dans les voussures.

Une fois posé le rapport avec une vertu (ici Chasteté, ailleurs Humilité, Force ou Tempérance) ou avec un autre personnage (la Vierge dans le cas de Judith), on n’a plus besoin, à la limite, de se référer à l’histoire : pour ceux qui élaborèrent les programmes typologiques des cathédrales, il est clair que Judith a fonctionné comme un signe.

Mais les circonstances au cours desquelles Judith a fait preuve de chasteté jouent la plupart du temps un rôle important. Associée à un tel personnage, cette vertu devient offensive car il ne s’agit plus seulement de rester pure, mais de se préserver au sein même d’une entreprise de séduction, et en détruisant la figure de la Luxure. C’est le principe de la psychomachie.